Transbordeur – photographie histoire société, n° 10

En librairies le 6 mars 2026

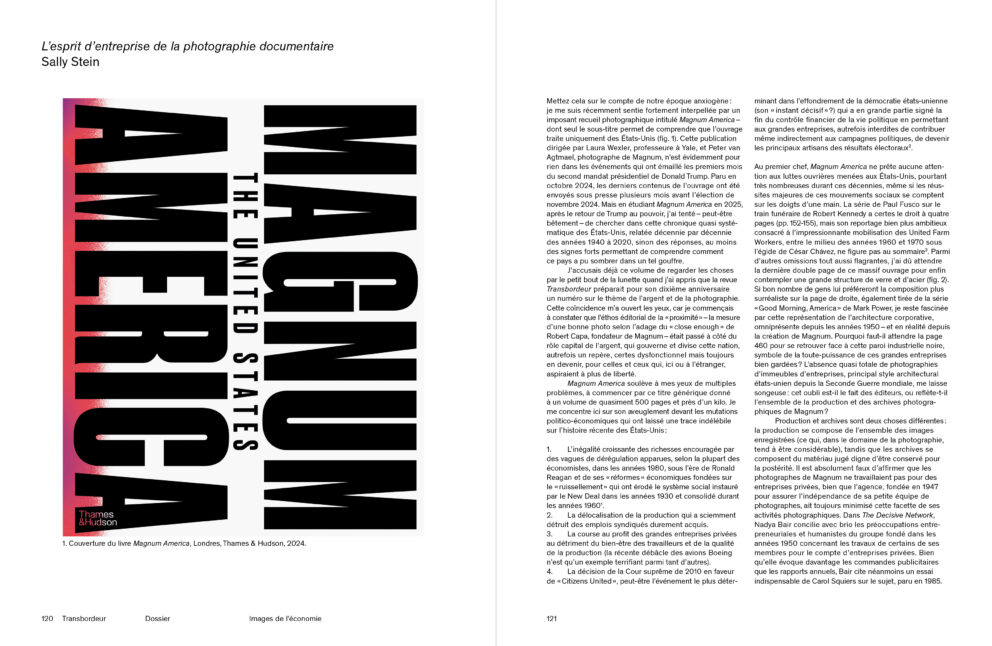

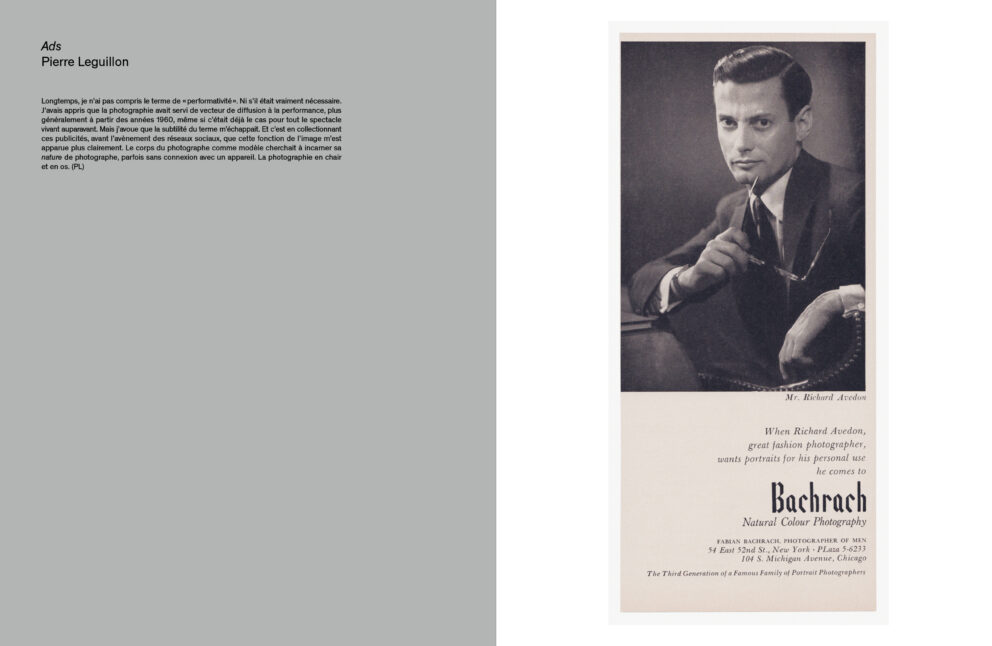

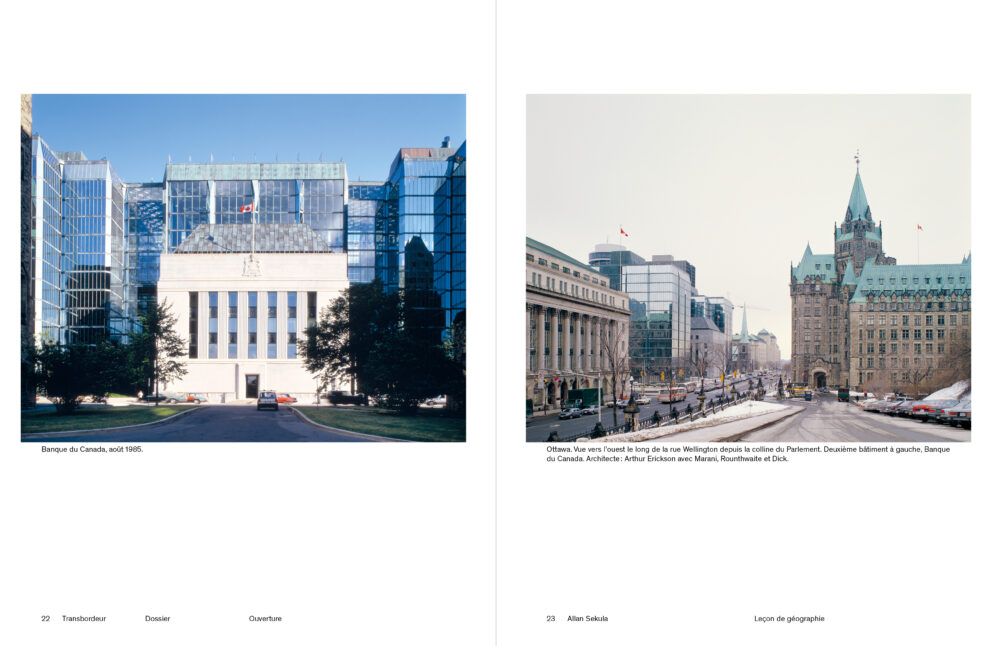

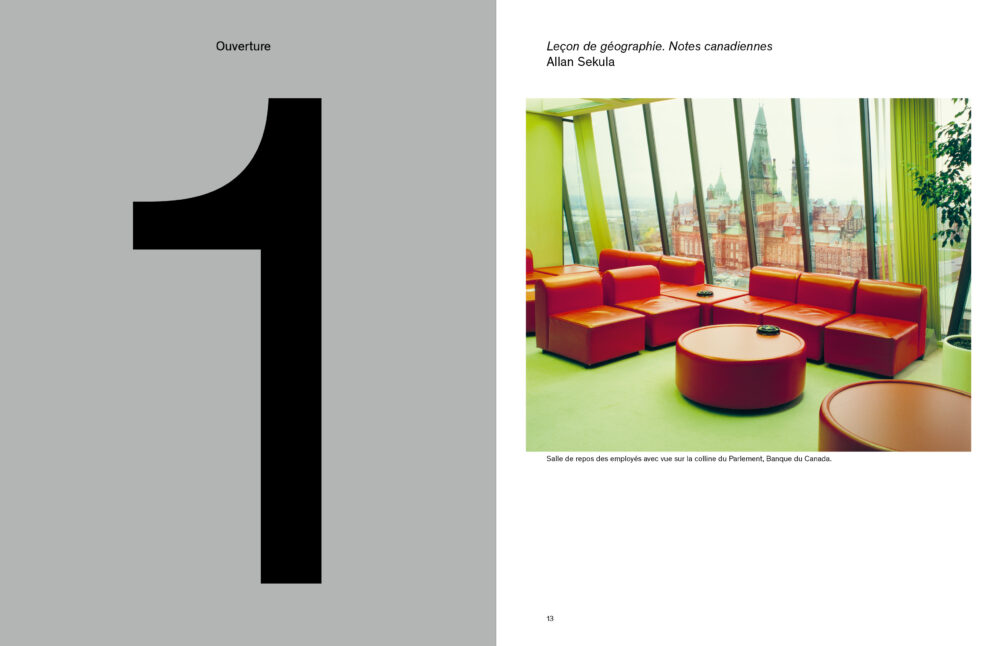

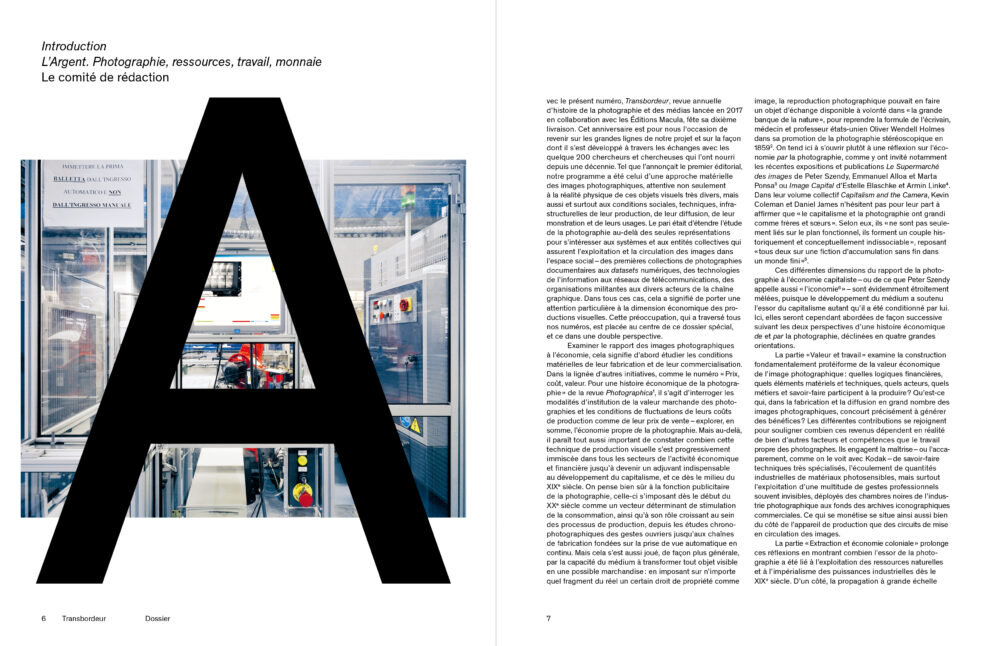

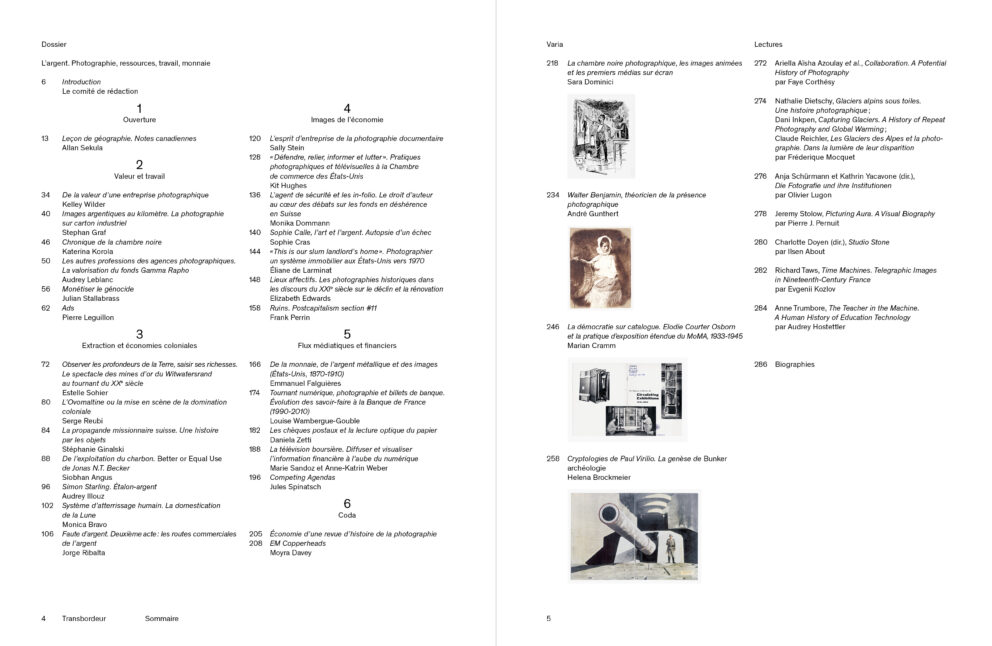

La revue annuelle Transbordeur – photographie histoire société célèbre ses dix ans d’existence à travers un numéro exceptionnel dans sa forme comme dans la nature des contributions rassemblées. Placé sous le titre « L’argent », qui rappelle la spécificité matérielle d’une image longtemps fondée sur le matériau même qui désigne la monnaie en français, il explore la dimension économique de l’histoire de la photo- graphie. Une vingtaine de contributions examinent la construction de la valeur marchande de la photographie, l’exploitation des ressources naturelles considérables et des formes de travail multiples impliquées dans sa production ; plus largement, elles interrogent l’importance de cette image dans le développement du capitalisme, son rôle dans la fabrication et la circulation de la monnaie, ainsi que la place croissante des machines de vision dans l’organisation des flux financiers. Le numéro est ponctué par une demi-douzaine d’interventions artistiques sur le sujet et rend hommage au grand photographe et théoricien Allan Sekula à travers la publication d’un essai textuel et photographique de 1986, inédit en français, sur la banque, les billets et les mines.

Pour ce numéro anniversaire de Transbordeur une maquette inédite est réalisée, elle prend en compte la structure singulière de son sommaire tout autant que les formats des contributions (notamment les contributions artistiques).

Mouches

En librairies le 6 février 2026

« Aucun animal – on peut le dire sans exagération – n’est pour l’homme […] un compagnon aussi fidèle, en règle générale importun, et même dans certaines circonstances insupportable, que la mouche […]. Nous connaissons tous ses défauts, ses intrusions agaçantes, sa gourmandise et son besoin de tout salir ; personne ne saurait vanter une seule de ses qualités. » Voici comment, en 1877, dans sa célèbre Vie des animaux en six volumes, le zoologiste allemand Alfred Brehm décrit cet insecte parfaitement impopulaire, alors qu’il se montre bienveillant à l’égard des organismes unicellulaires, des vermisseaux et des invertébrés.

Dans ce texte renseigné et plein d’humour, Peter Geimer brosse une histoire culturelle de cet insecte apparemment superflu. Au fil des chapitres, le lecteur découvre l’étonnante richesse du monde des mouches, tout comme l’agacement ou la répulsion qu’elles peuvent susciter chez l’humain. L’auteur se penche sur une véritable littérature de condamnation qui s’est établie depuis l’Antiquité, mais aussi sur les différentes représentations picturales de l’insecte ou encore sur la fascination pour son appareil visuel, en particulier dans l’histoire du cinéma et de la photographie.

La force de cet ouvrage se révèle dans les différences d’échelles – une toute petite bête peut engendrer un vrai carnage – et les variations de tons – charmantes gravures de différentes espèces, court-métrage réalisé du point de vue d’une mouche ou Vanités du XVIIe siècle.

Peter Geimer est directeur du Centre allemand d’histoire de l’art à Paris depuis octobre 2022. Il est l’auteur de nombreux ouvrages en allemand, dont, traduits en français, Images par accident. Une histoire des surgissements photographiques (Les Presses du réel, 2018), et Les Couleurs du passé, traduction par Jean Torrent (Éditions Macula, 2023).

Amaro

En librairies le 16 janvier 2026

De la roquette aux artichauts, du radicchio à la cima di rapa, du café aux digestifs, l’amertume joue un rôle de premier plan dans la cuisine italienne. Aucune autre cuisine européenne n’a une telle prédilection pour cette saveur qui a d’ailleurs donné son nom à des produits bien connus : les liqueurs comme l’Amaretto ou les variétés infinies d’amari, les vins comme l’Amarone ou le Negroamaro, et même ces délicieuses friandises aux amandes, les fameux amaretti. L’historien de l’alimentation Massimo Montanari puise dans les sources littéraires, les traités de botanique, les traités d’agriculture, les recettes de cuisine et de diététique pour retracer les origines de la prédilection de ses compatriotes pour l’amertume, dont les racines sont à trouver autant dans la paysannerie que dans la noblesse. Un voyage savoureux aux sources de l’amer.

Massimo Montanari, historien italien du Moyen Âge, est l’un des spécialistes les plus reconnus de l’histoire de l’alimentation. Parmi ses ouvrages traduits en français, citons La Chère et l’Esprit. Histoire de la culture alimentaire chrétienne (Alma Éditeur, 2017) ; Les Contes de la table (Le Seuil, 2016) et La Faim et l’Abondance. Histoire de l’alimentation en Europe (Le Seuil, 1995).

Studiolo n° 19 – Dossier « La vie des oeuvres »

Consacré à la Vie des œuvres, le numéro 19 de Studiolo engage une réflexion critique sur le caractère « vivant » et « mouvant » des œuvres d’art et sur les relations et les discours, toujours changeants, qui se construisent avec elles et autour d’elles, tout au long de leur biographie.

Artistes, collectionneurs, historiens de l’art, conservateurs de musée sont sans cesse confrontés à la question cruciale des métamorphoses des œuvres d’art. Dès le moment de leur achèvement, les œuvres subissent en effet un nombre infini de transformations qui peuvent être déterminées autant par des facteurs internes, liés à leur matérialité (durabilité, altération, dépérissement, effacement, effritement…), qu’à des facteurs externes (accidents, vandalisme, censure, morcellement, dispersion, perte de contexte d’origine, restauration…), capables d’altérer profondément la perception et l’appréhension qu’on en a.

Que voyons-nous lorsque nous considérons une œuvre ? Comment celle-ci témoigne-t-elle ou donne-t-elle à voir l’histoire qui est la sienne ? Dans quelle mesure les changements intervenus dans le temps peuvent être perçus par le regard à un moment déterminé et sont-ils capables de reconfigurer les objets dans de nouveaux régimes esthétiques, sémantiques et sociaux ? Comment cette question est-elle prise en compte par la discipline de l’histoire de l’art, par la conservation, la restauration et plus largement par les sciences humaines et celles du patrimoine ?

Chaque livraison de la revue Studiolo comporte un dossier thématique, des varia, une rubrique regards critiques consacrée à l’historiographie et, dans la rubrique histoire de l’art à la Villa Médicis, une actualité des activités du département d’histoire de l’art et des chantiers de restauration de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis. Enfin champ libre ouvre ses pages aux pensionnaires artistes de l’année en cours.

L’Écologie au musée

Des neuf millénaires d’histoire et d’art que couvrent les collections du musée du Louvre, des confins de l’Indus à la cordillère des Andes, de toutes les matières qui y sont employées, Grégory Quenet s’est inspiré pour faire résonner autrement les enjeux communs de l’écologie. En faisant revivre les mondes de cinq des oeuvres exposées, il tente d’ouvrir des pistes nouvelles, au coeur du musée, pour penser notre rapport à l’environnement – et d’abord à nous-mêmes.

En « un après-midi au Louvre », le passage de l’intérieur à l’extérieur, l’action sur l’environnement en Mésopotamie, les paysages métaphysiques, les animaux du Brésil, le changement climatique, prennent corps dans les espaces et les collections du Louvre, rassemblant des expériences humaines de trente siècles. En prenant en considération les « environnements de l’oeuvre d’art », suivant les termes de Grégory Quenet, ce sont les nôtres que nous pouvons ensuite découvrir.

Laurence des Cars, Présidente-directrice du musée du Louvre

Grégory Quenet (1972) est un des pionniers de l’histoire environnementale et des humanités environnementales en France. Depuis 2012, il enseigne à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (Paris-Saclay). Il est notamment l’auteur de Versailles, histoire naturelle (La Découverte, 2016) et de Qu’est-ce que l’histoire environnementale (Éditions Champ Vallon, 2014).

Ut musica poesis

Follement inventif et joyeusement imagé, ce livre fait voler en éclats les frontières entre le médiéval et le contemporain, entre les supports oraux et écrits. Il est particulièrement destiné à tous ceux qui, de près ou de loin, s’intéressent à la poésie et à ses expressions.

Il existe des filiations peu connues entre les corpus poétiques médiévaux et les avant-gardes poétiques de la fin du XXe siècle, et c’est cela que mettent en exergue dix-sept médiévistes et contemporanéistes qui proposent d’approfondir dans cet ouvrage l’histoire de la poésie visuelle et sonore. Ils vous parleront certes de poésie, mais aussi de musique et de partitions, de typographie et de tissage, de géométrique comme d’algorithmique, de cartes et de rouleaux…

Précédé d’une généreuse introduction, le premier chapitre se concentre sur la poésie visuelle, dans la longue durée et sur les différents supports accueillant de multiples jeux de lettres, de formes, de formats et de signes, qui font de la poésie un terrain d’expérimentations graphiques. Les auteurs évoquent notamment les œuvres typographiques et tissées de Josef et Anni Albers, les dessins, rébus et calligrammes des copistes médiévaux ou le brocard de soie brodé par la poétesse chinoise du IVe siècle Su Hui, qui a inspiré de nombreuses œuvres jusqu’à aujourd’hui.

Le second chapitre explore conjointement la façon dont la poésie, de l’époque médiévale à l’extrême contemporain, vit hors du livre, transite par les voix et les corps, et la manière dont les supports (manuscrits, livres, revues, rouleaux, partitions, disques, cassettes…) gardent la mémoire et la trace de ces performances.

Enfin, le troisième chapitre confronte deux opéras récents qui s’emparent de légendes attachées à des troubadours et font littéralement revenir deux poètes médiévaux sur le devant de la scène : L’Amour de loin de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho sur un livret d’Amin Maalouf et Written on Skin de George Benjamin et Martin Crimp.

Nathalie Koble est médiéviste, traductrice et poète. Elle est professeure de langue et de littérature françaises à l’École normale supérieure (Paris) et à l’École polytechnique (Palaiseau), ratachée à l’ITEM. Derniers livres parus : Décamérez ! Des nouvelles de Boccace, Paris, Macula, 2021 ; La Dame à la Licorne et le Beau Chevalier, Paris, Phébus, 2021 et Extérieur chambres, Caen, Nous, 2022.

Amandine Mussou est maîtresse de conférences en langue et littérature françaises médiévales à l’Université Paris Cité et membre du CERILAC. Spécialiste de littérature courtoise, elle s’intéresse aux rapports entre savoirs et fiction au Moyen Âge, à l’écriture allégorique et a notamment travaillé sur l’œuvre du médecin et poète Évrart de Conty (Le Savoir en jeu. Les Eschés amoureux, une fiction critique, Paris, Honoré Champion, 2024).

Avec des contributions de : Vincent Barras, Camille Bloomfield, Vincent Broqua, Fériel Kaddour, Nathalie Koble, Abigail Lang, Benjamin Lazar, Sylvie Lefèvre, Xiaoxuan Lyu, Michèle Métail, Amandine Mussou, Emmanuel Rubio, Mireille Séguy, Mathias Sieffert, Agathe Sultan, Gaëlle Théval et Marion Uhlig

Transbordeur – photographie histoire société, n° 8

Le dossier « Les histoires écologiques de la photographie » interroge dans une perspective historique les rapports entre la photographie et l’écologie, entendue dans la pluralité de ses acceptions : comme une science interdisciplinaire apparue dans le courant du XIXe siècle, recherchant une compréhension globale de l’environnement ; comme mouvement politique en faveur de la qualité des milieux habités par les êtres humains et du maintien de la diversité des formes du vivant, nés durant la deuxième moitié du XXe siècle avec l’essor de sensibilités environnementales au sein des sociétés civiles ; comme courant philosophique et social interrogeant le rapport des sociétés à leur environnement et à la notion de « nature » ; et enfin au sens de l’impact environnemental des techniques et des industries photographiques.

Transbordeur – photographie histoire société, n° 7

Le numéro 7 de Transbordeur est consacré à l’histoire des manipulations photographiques d’où résultent des images hybrides, soit composées de plusieurs photographies, soit mêlant la photographie à d’autres techniques d’imagerie. À la suite de récents travaux interrogeant l’histoire du photomontage sur le temps long, du XIXe siècle à la culture numérique actuelle, ce numéro propose une histoire parallèle de la photographie : une histoire dans laquelle la composition prime sur l’enregistrement. En étudiant la manipulation d’images chez les graphistes, les illustrateurs et les publicitaires, il s’agit de montrer comment le matériau photographique a pu être recombiné, recomposé, ré-agencé. L’actualité des pratiques vernaculaires du montage sur Internet fait l’objet d’une attention particulière, tout autant que les usages et discours des métiers de l’imprimé et de la communication visuelle.

Studiolo, n° 18 – Dossier « Indétermination »

Le numéro 18 de la revue Studiolo, dont le dossier a pour sujet l’« Indétermination » est le deuxième opus de la collaboration entre les Éditions Macula et l’Académie de France à Rome – Villa Médicis. Studiolo, revue annuelle d’histoire de l’art, parâit depuis 2002. Cette coédition a débuté avec le numéro 17, qui a paru dans une toute nouvelle maquette en novembre 2021.

« Indétermination ». Le dossier de ce numéro interroge tout autant ce qui excède l’intention artistique d’une œuvre d’art, que les chemins empruntés par sa réception critique. Quelle est la part d’indéterminé à l’œuvre dans une production artistique ? Et comment en rendre compte sans la désavouer, sans la ramener, justement, à son état contraire : la détermination ?

Dans un rapport à l’image qui engage l’artiste, l’œuvre et le spectateur, l’indétermination peut se penser comme ce « résidu laissé inexprimé par une articulation défectueuse » qui échappe aux discours et à la représentation (G. Cassegrain).

Chaque livraison de la revue Studiolo comporte un dossier thématique, des varia, une rubrique regards critiques consacrée à l’historiographie et, dans la rubrique histoire de l’art à la Villa Médicis, une actualité des activités du département d’histoire de l’art et des chantiers de restauration de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis. Enfin champ libre ouvre ses pages aux pensionnaires artistes de l’année en cours.

Transbordeur – photographie histoire société, n° 6

Entretien avec Joanna Schaffter au sujet de Transbordeur

L’histoire des vues aériennes est liée au développement des moyens de locomotion aériens qui, depuis le XVIIIe siècle, produisent de nouveaux points de vue fixes et mobiles sur la terre. Des premières montgolfières aux drones contemporains, les dispositifs de vision aérienne génèrent une iconographie au croisement de l’expérimentation militaire, scientifique et artistique qui nourrit depuis longtemps la culture populaire.

Le numéro 6 de la revue Transbordeur revisite cette histoire de la vue d’en haut en éclairant en particulier sa dimension politique et épistémologique. Dans cette perspective, nous privilégions la notion d’« image verticale » à celle, plus générique, de vue aérienne. Cette notion permet non seulement de renvoyer à un arrangement spatial spécifique, mais également de souligner les relations de pouvoir qui le soutiennent et le modélisent. À la fois représentation et matérialisation de rapports de domination coloniale et impérialiste ou de politiques de surveillance policière et militaire, l’image verticale est productrice d’un savoir qui forge ces rapports et les rend possibles. À l’inverse, dans une démarche militante ou citoyenne, elle peut fournir une preuve permettant d’exposer et de dénoncer la violence et l’illégalité des agressions commises par des acteurs étatiques et institutionnels.