Transbordeur – photographie histoire société, n° 10

En librairies le 6 mars 2026

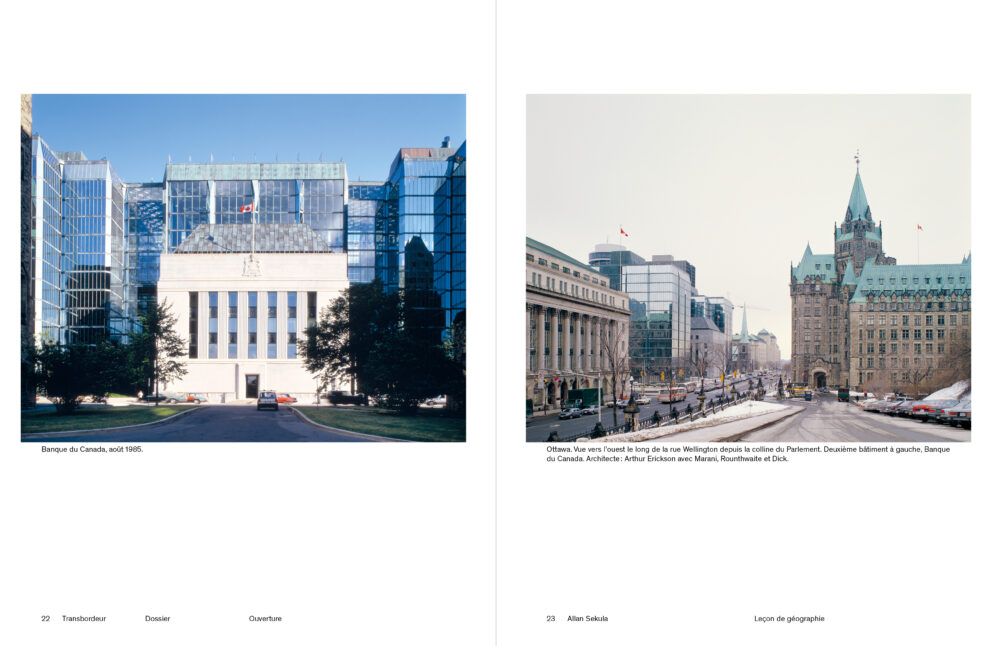

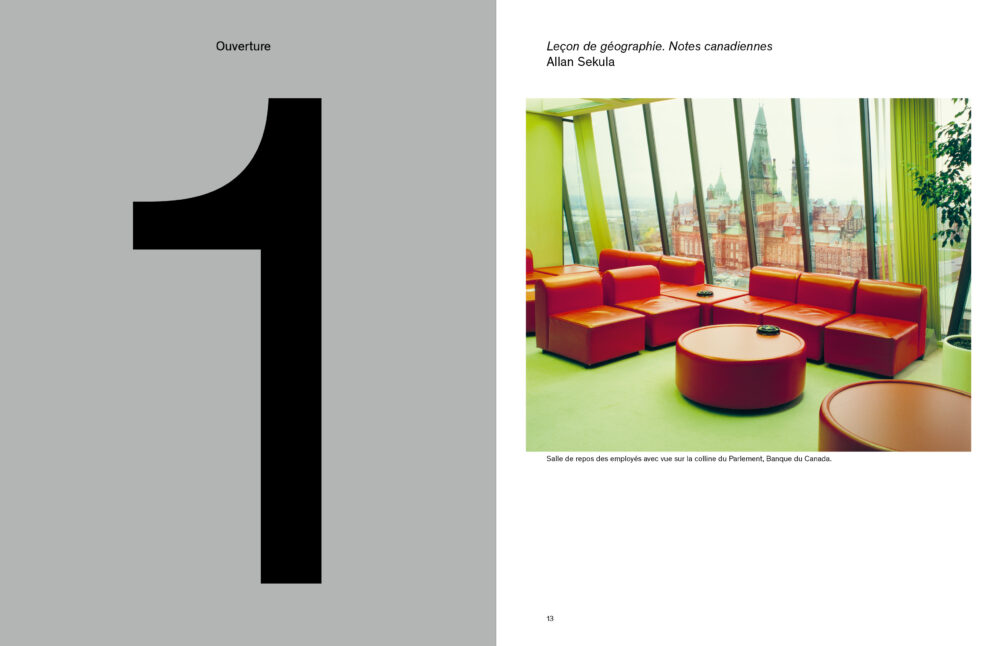

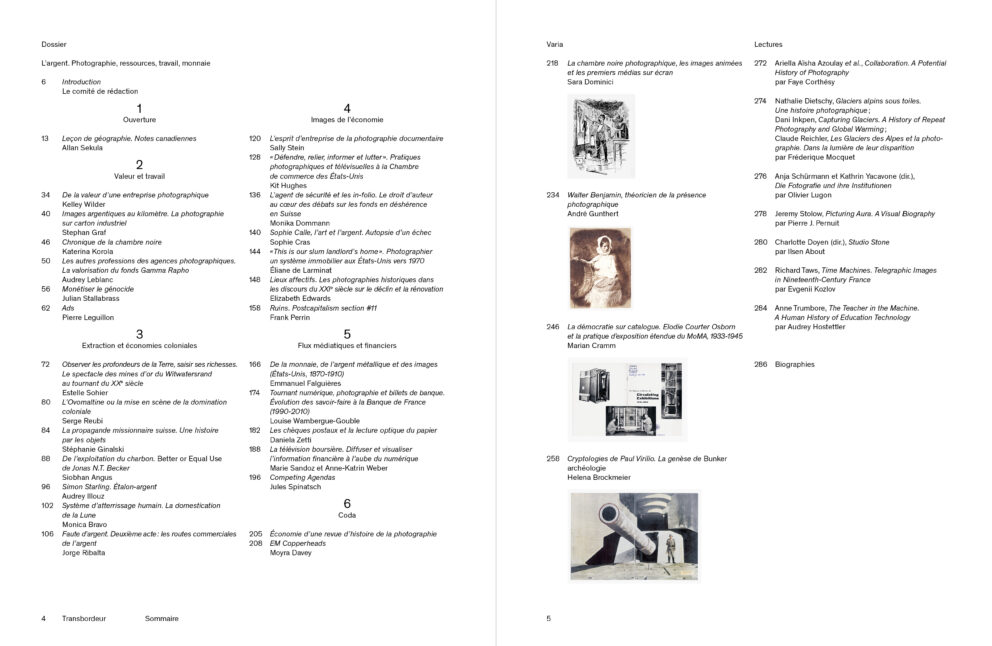

La revue annuelle Transbordeur – photographie histoire société célèbre ses dix ans d’existence à travers un numéro exceptionnel dans sa forme comme dans la nature des contributions rassemblées. Placé sous le titre « L’argent », qui rappelle la spécificité matérielle d’une image longtemps fondée sur le matériau même qui désigne la monnaie en français, il explore la dimension économique de l’histoire de la photo- graphie. Une vingtaine de contributions examinent la construction de la valeur marchande de la photographie, l’exploitation des ressources naturelles considérables et des formes de travail multiples impliquées dans sa production ; plus largement, elles interrogent l’importance de cette image dans le développement du capitalisme, son rôle dans la fabrication et la circulation de la monnaie, ainsi que la place croissante des machines de vision dans l’organisation des flux financiers. Le numéro est ponctué par une demi-douzaine d’interventions artistiques sur le sujet et rend hommage au grand photographe et théoricien Allan Sekula à travers la publication d’un essai textuel et photographique de 1986, inédit en français, sur la banque, les billets et les mines.

Pour ce numéro anniversaire de Transbordeur une maquette inédite est réalisée, elle prend en compte la structure singulière de son sommaire tout autant que les formats des contributions (notamment les contributions artistiques).

Mouches

En librairies le 6 février 2026

« Aucun animal – on peut le dire sans exagération – n’est pour l’homme […] un compagnon aussi fidèle, en règle générale importun, et même dans certaines circonstances insupportable, que la mouche […]. Nous connaissons tous ses défauts, ses intrusions agaçantes, sa gourmandise et son besoin de tout salir ; personne ne saurait vanter une seule de ses qualités. » Voici comment, en 1877, dans sa célèbre Vie des animaux en six volumes, le zoologiste allemand Alfred Brehm décrit cet insecte parfaitement impopulaire, alors qu’il se montre bienveillant à l’égard des organismes unicellulaires, des vermisseaux et des invertébrés.

Dans ce texte renseigné et plein d’humour, Peter Geimer brosse une histoire culturelle de cet insecte apparemment superflu. Au fil des chapitres, le lecteur découvre l’étonnante richesse du monde des mouches, tout comme l’agacement ou la répulsion qu’elles peuvent susciter chez l’humain. L’auteur se penche sur une véritable littérature de condamnation qui s’est établie depuis l’Antiquité, mais aussi sur les différentes représentations picturales de l’insecte ou encore sur la fascination pour son appareil visuel, en particulier dans l’histoire du cinéma et de la photographie.

La force de cet ouvrage se révèle dans les différences d’échelles – une toute petite bête peut engendrer un vrai carnage – et les variations de tons – charmantes gravures de différentes espèces, court-métrage réalisé du point de vue d’une mouche ou Vanités du XVIIe siècle.

Peter Geimer est directeur du Centre allemand d’histoire de l’art à Paris depuis octobre 2022. Il est l’auteur de nombreux ouvrages en allemand, dont, traduits en français, Images par accident. Une histoire des surgissements photographiques (Les Presses du réel, 2018), et Les Couleurs du passé, traduction par Jean Torrent (Éditions Macula, 2023).

Transbordeur – photographie histoire société, n° 8

Le dossier « Les histoires écologiques de la photographie » interroge dans une perspective historique les rapports entre la photographie et l’écologie, entendue dans la pluralité de ses acceptions : comme une science interdisciplinaire apparue dans le courant du XIXe siècle, recherchant une compréhension globale de l’environnement ; comme mouvement politique en faveur de la qualité des milieux habités par les êtres humains et du maintien de la diversité des formes du vivant, nés durant la deuxième moitié du XXe siècle avec l’essor de sensibilités environnementales au sein des sociétés civiles ; comme courant philosophique et social interrogeant le rapport des sociétés à leur environnement et à la notion de « nature » ; et enfin au sens de l’impact environnemental des techniques et des industries photographiques.

Transbordeur – photographie histoire société, n° 7

Le numéro 7 de Transbordeur est consacré à l’histoire des manipulations photographiques d’où résultent des images hybrides, soit composées de plusieurs photographies, soit mêlant la photographie à d’autres techniques d’imagerie. À la suite de récents travaux interrogeant l’histoire du photomontage sur le temps long, du XIXe siècle à la culture numérique actuelle, ce numéro propose une histoire parallèle de la photographie : une histoire dans laquelle la composition prime sur l’enregistrement. En étudiant la manipulation d’images chez les graphistes, les illustrateurs et les publicitaires, il s’agit de montrer comment le matériau photographique a pu être recombiné, recomposé, ré-agencé. L’actualité des pratiques vernaculaires du montage sur Internet fait l’objet d’une attention particulière, tout autant que les usages et discours des métiers de l’imprimé et de la communication visuelle.

Médiéval contemporain. Pour une littérature connectée

La médiéviste Zrinka Stahuljak nous présente dans son essai un Moyen Âge empli d’enseignements pour notre propre société. Se penchant à la fois sur l’époque médiévale et sur l’époque néo-libérale, elle met au jour les rapports que nous entretenons aux mots et à la littérature, à leur histoire, et aide à faire comprendre les questions liées à la politique culturelle ainsi qu’à la préservation et au financement du patrimoine. Au fil de ces pages, c’est l’impérieuse nécessité de poursuivre les enseignements de la littérature et de l’histoire du Moyen Âge qui prend forme.

Zrinka Stahuljak enseigne la littérature et la civilisation médiévales à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Elle a publié en France L’Archéologie pornographique. Médecine, Moyen Âge et histoire de France (PUR, 2018) et Les Fixeurs au Moyen Âge. Histoire et littérature connectées (Le Seuil, 2021), et aux États-Unis, Bloodless Genealogies of the French Middle Ages (2005) et Medieval Fixers: Translation Across the Mediterranean, 1250-1530 (à paraître).

1839. Daguerre, Talbot et la publication de la photographie

Paris, 7 janvier 1839. L’homme politique et célèbre scientifique François Arago fait une communication devant l’Académie des sciences à propos d’un nouveau procédé, inventé par Louis Daguerre, qui permet de fixer les images se formant au foyer d’une chambre obscure. Immédiatement, le monde tend l’oreille et en quelques jours, avant que quiconque ait eu l’occasion de voir un daguerréotype, la nouvelle selon laquelle la science permet désormais de reproduire la nature se répand d’un bout à l’autre de l’Europe et atteint l’Amérique. Pris de vitesse, William Henry Fox Talbot qui, en Grande-Bretagne, a produit ses premiers « dessins photogéniques » quelques années auparavant, s’empresse alors de rendre son procédé public.

À partir de cette date, de nombreux acteurs, qu’ils soient savants, journalistes, artistes ou voyageurs, contribuent à inventer des métaphores, établir des comparaisons, forger des concepts et élaborer des raisonnements – en bref à instituer les canons et les cadres de référence du discours sur la photographie.

Cette anthologie se concentre sur les écrits provenant des deux pays d’origine des premiers procédés photographiques, la France et la Grande-Bretagne, et rédigés en cette année 1839 ou juste avant. Des textes parus dans l’espace germanophone et aux États-Unis les complètent, attestant ainsi la rapide diffusion de la photographie et de son discours.

Le lecteur découvre la profusion des motifs et des intérêts, des attentes et des promesses, des espoirs et des craintes qui se sont attachés à ce nouveau médium au moment de sa révélation au public.

Steffen Siegel est professeur de théorie et d’histoire de la photographie depuis 2015 à la Folkwang Universität der Künste d’Essen. Pendant l’année 2019-2020, il est Ailsa Mellon Bruce senior fellow à la National Gallery of Art de Washington, D.C. Parmi ses nombreuses publications, citons : Fotogeschichte aus dem Geist des Fotobuchs, Göttingen, 2019 ; Gegenbilder. Counter-Images, Vienne, 2016.

Transbordeur – photographie histoire société, n° 4

Entretien avec Joanna Schaffter au sujet de Transbordeur

Au cours des années 1920, la photographie est devenue une « arme dans la lutte des classes », selon l’expression consacrée dans les milieux communistes. C’est en effet à ce moment que les travailleurs se saisirent d’appareils photographiques dans le but de documenter leur quotidien, leur travail et leurs loisirs, plus singulièrement leur engagement dans le mouvement social. Cette nouvelle méthode d’agit-prop, consistant à déléguer aux ouvriers les moyens de production visuels, s’est étendue à différents pays – l’Allemagne et l’URSS en premier lieu, mais aussi la Tchécoslovaquie, la France, les États-Unis, etc.

Dix ans après l’exposition tenue à Madrid, A Hard and Merciless Light, et un an après l’exposition du Centre Pompidou Photographie, arme de classe, ce numéro 4 de Transbordeur rend compte de l’actualité foisonnante de la recherche sur la photographie ouvrière en étendant le sujet tant sur le plan géographique que chronologique.

Direction de publication

Ch. Joschke et O. Lugon

Plus d’informations sur transbordeur.ch

Transbordeur – photographie histoire société, n° 3

Entretien avec Joanna Schaffter au sujet de Transbordeur

Transbordeur est une revue d’histoire de la photographie, publiée par les éditions Macula sous la direction de Christian Joschke et Olivier Lugon, qui a pour ambition de montrer la place de la photographie dans toutes les activités de la société, d’analyser comment elle a transformé en profondeur notre rapport au monde.

Le dossier de ce troisième numéro s’intitule « Câble, copie, code. Photographie et technologies de l’information ». La photographie a été amenée à dépasser l’opération élémentaire d’enregistrement du monde pour devenir un médium englobant à la fois l’enregistrement de l’image et le traitement des données relatives à celle-ci. Son statut s’en est trouvé profondément redéfini : de surface servant de support matériel à l’image, la photographie est devenue interface à travers laquelle cette même image se trouve non seulement fixée, mais encore augmentée de toutes sortes de renseignements chronologiques, géographiques, techniques… Ce dossier s’avère essentiel pour saisir les fondements de la « société de l’information » contemporaine et des digital humanities.

Ce troisième numéro de Transbordeur regroupe une quinzaine d’articles composant un volume de 240 pages richement illustré. Il est divisé en quatre sections : un dossier thématique – Photographie et technologies de l’information – regroupant neuf études ; une section « collections » où sont décrits et analysés succinctement des fonds photographiques ; une sélection d’articles libres (varia), faisant une large place aux traductions de textes de chercheurs internationaux ; une section « lectures », consacrée à des comptes rendus d’ouvrages.

Direction de publication

Ch. Joschke et O. Lugon

Plus d’informations sur transbordeur.ch