1839. Daguerre, Talbot et la publication de la photographie

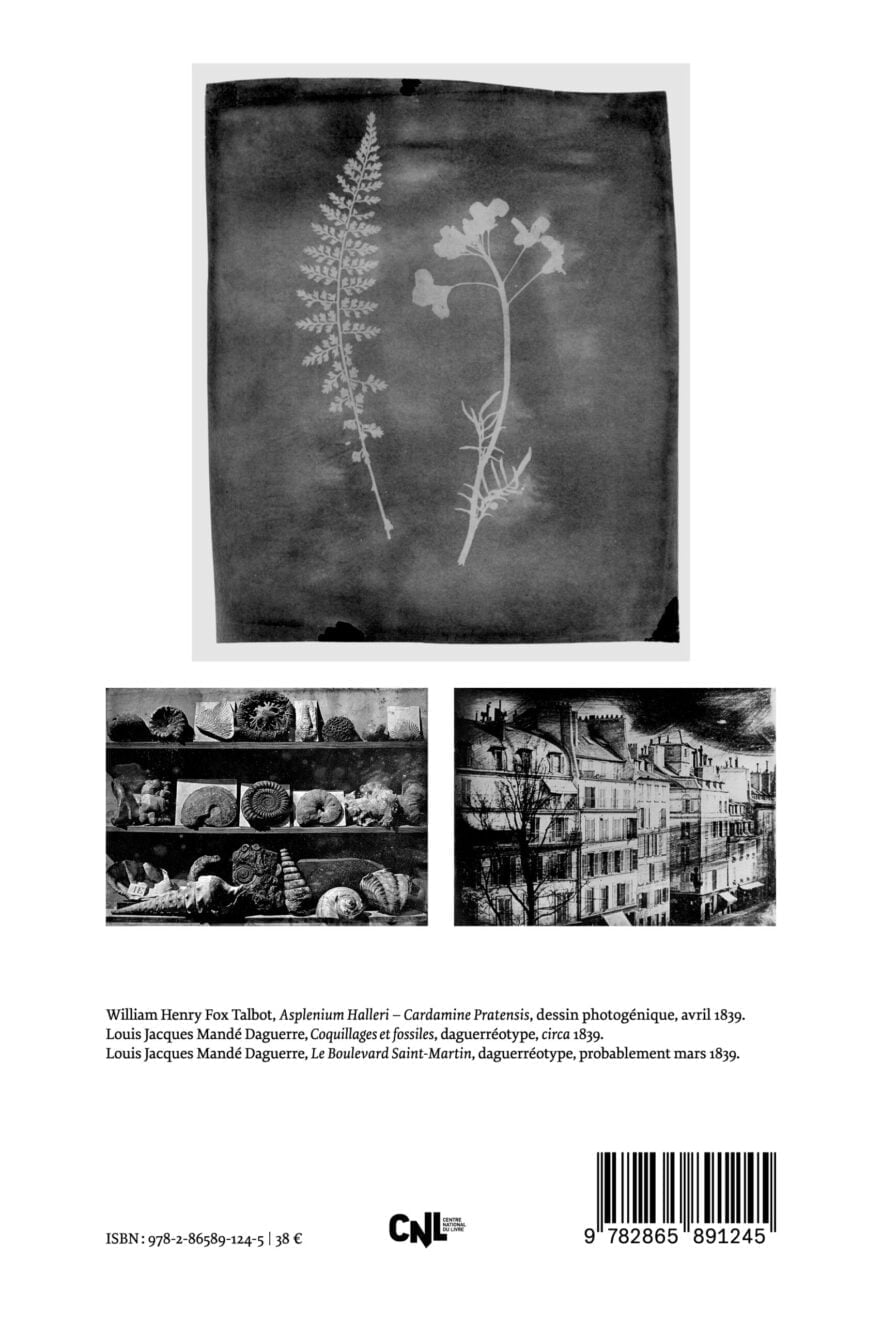

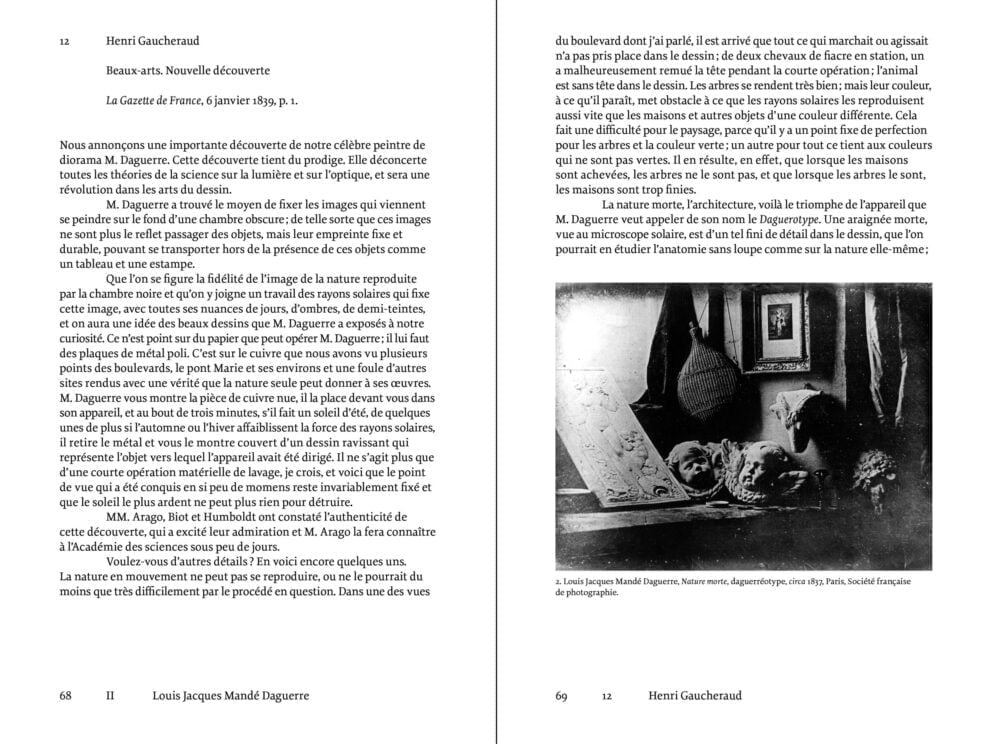

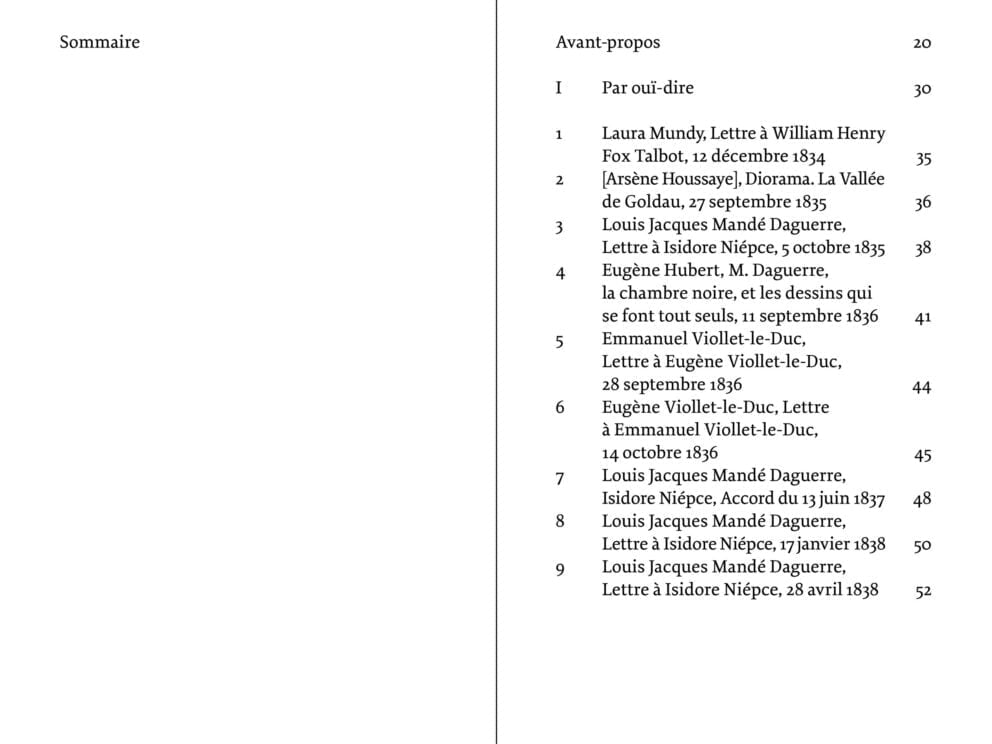

Paris, 7 janvier 1839. L’homme politique et célèbre scientifique François Arago fait une communication devant l’Académie des sciences à propos d’un nouveau procédé, inventé par Louis Daguerre, qui permet de fixer les images se formant au foyer d’une chambre obscure. Immédiatement, le monde tend l’oreille et en quelques jours, avant que quiconque ait eu l’occasion de voir un daguerréotype, la nouvelle selon laquelle la science permet désormais de reproduire la nature se répand d’un bout à l’autre de l’Europe et atteint l’Amérique. Pris de vitesse, William Henry Fox Talbot qui, en Grande-Bretagne, a produit ses premiers « dessins photogéniques » quelques années auparavant, s’empresse alors de rendre son procédé public.

À partir de cette date, de nombreux acteurs, qu’ils soient savants, journalistes, artistes ou voyageurs, contribuent à inventer des métaphores, établir des comparaisons, forger des concepts et élaborer des raisonnements – en bref à instituer les canons et les cadres de référence du discours sur la photographie.

Cette anthologie se concentre sur les écrits provenant des deux pays d’origine des premiers procédés photographiques, la France et la Grande-Bretagne, et rédigés en cette année 1839 ou juste avant. Des textes parus dans l’espace germanophone et aux États-Unis les complètent, attestant ainsi la rapide diffusion de la photographie et de son discours.

Le lecteur découvre la profusion des motifs et des intérêts, des attentes et des promesses, des espoirs et des craintes qui se sont attachés à ce nouveau médium au moment de sa révélation au public.

Steffen Siegel est professeur de théorie et d’histoire de la photographie depuis 2015 à la Folkwang Universität der Künste d’Essen. Pendant l’année 2019-2020, il est Ailsa Mellon Bruce senior fellow à la National Gallery of Art de Washington, D.C. Parmi ses nombreuses publications, citons : Fotogeschichte aus dem Geist des Fotobuchs, Göttingen, 2019 ; Gegenbilder. Counter-Images, Vienne, 2016.

Écrits choisis des années 1940 & Art et Culture

Clement Greenberg (1909-1994) est une figure essentielle de la critique d’art au XXe siècle. Dire que son premier article, « Avant-garde et kitsch », paraît dans une revue new-yorkaise de gauche à l’automne 1939, alors que le jeune homme rentre d’un voyage dans une Europe sous très haute tension, c’est planter le décor où sa réflexion esthétique s’est façonnée et va bientôt s’affirmer : l’art du vieux continent d’un côté, de l’autre les courants qui se feront jour aux États-Unis après la guerre. Dialogue ou confrontation, le critique ne cessera d’en scruter les tenants et les aboutissants, le jeu complexe des influences, des dépassements, des continuités, des ruptures.

Pour élaborer sa pensée, Greenberg dispose de deux outils formidablement acérés : un regard et une écriture. Sa capacité à traduire avec tant d’exacte justesse ce que son œil sait voir continue d’étonner. Aussi représente-t-il, plus que ses rivaux Alfred Barr, Harold Rosenberg ou Meyer Schapiro, l’emblème du « formalisme américain ». Mais le portrait ne serait pas complet si l’on n’y ajoutait un goût certain pour la dispute. Cette pugnacité, le critique la met au service d’une cause dont il devient le champion : l’art abstrait, tel qu’il surgit sur la scène new-yorkaise dans les années 1940 et 1950, incarné au premier chef par Jackson Pollock en peinture ou David Smith en sculpture. L’importance de Greenberg est donc historique : il est à la fois l’observateur et l’artisan de la bascule qui s’opère à ce moment-là, Paris cédant à New York sa place de capitale artistique mondiale.

En 1961, Greenberg reprend trente-sept de ses essais pour les publier en recueil. Art et Culture met la dernière touche à son image de censeur aux jugements incisifs, péremptoire et arrogant. Le livre suscite un débat passionné et l’on se définira désormais pour ou contre Greenberg, qu’il s’agisse des critiques qui en récusent (Rosalind Krauss) ou en recueillent (Michael Fried) l’héritage, ou des tendances qui se dessinent alors aux États-Unis, art minimal, conceptuel ou Pop Art. Le volume paraît en français en 1988, aux éditions Macula.

En donner aujourd’hui une nouvelle édition augmentée et annotée, c’est d’abord vouloir nuancer cette représentation exagérément rigide. Les Écrits choisis des années 1940 nous font voir une pensée en gestation, ouverte aux repentirs, soucieuse d’affiner son vocabulaire et ses concepts. Greenberg, qui s’est toujours proclamé autodidacte, n’hésite pas à réviser sa copie. C’est ce que montre avec brio l’appareil critique de Katia Schneller, qui révèle, au prix d’une analyse comparative minutieuse, tout ce que l’édifice greenbergien doit à l’exercice du doute. En résulte une image insolite, plus subtile mais toujours vigoureuse : celle d’un intellectuel enthousiasmant et volontiers batailleur.

Katia Schneller est docteure en histoire de l’art, professeure d’histoire et théorie des arts à l’ÉSAD – Grenoble – Valence et chercheuse associée à l’HiCSA de l’université Paris I – Panthéon | Sorbonne, l’EA1279 de Rennes 2 et le CERCC de l’ENS de Lyon. Une partie de ses recherches porte sur l’art et la critique d’art des États-Unis de la seconde moitié du XXe siècle. Elle a publié Robert Morris sur les traces de Mnémosyne (Paris, ENS LSH / Éditions des Archives contemporaines, 2008) et a été codirectrice des ouvrages Au nom de l’art, enquête sur le statut ambigu des appellations artistiques de 1945 à nos jours (Paris, Publications de la Sorbonne, 2013), Investigations, ‘Writing in the Expanded Field’ in the Work of Robert Morris (Lyon, ENS éditions, 2015) et Le Chercheur et ses doubles (Paris, B42, 2016). Elle est cofondatrice de la plateforme de recherche « Pratiques d’hospitalité ».