Les Cabinets d’art et de merveilles de la Renaissance tardive

En 1908, au moment où paraît à Leipzig Les Cabinets d’art et de merveilles de la Renaissance tardive. Une contribution à l’histoire du collectionnisme, Julius von Schlosser n’a pas encore accepté la chaire d’histoire de l’art de Vienne, ce qu’il fera en 1922. Conservateur au Kunsthistorisches Museum de Vienne entre 1889 et 1922, c’est en homme de musée – au contact direct des objets – qu’il rédige ce livre.

Schlosser retrace la genèse de ces chambres de merveilles pour s’acheminer vers les formes modernes auxquelles elles ont abouti, les musées. De façon inattendue, il débute son étude avec les tatouages et autres ornements corporels : comme il le dit, « l’homme primitif se déplace avec sa propre collection de trésors partout où il va ». Initié aux notions de collection et de possession, le lecteur assiste au passage de la collection personnelle, réservée à l’espace privé, à une collection qui s’ouvre au public.

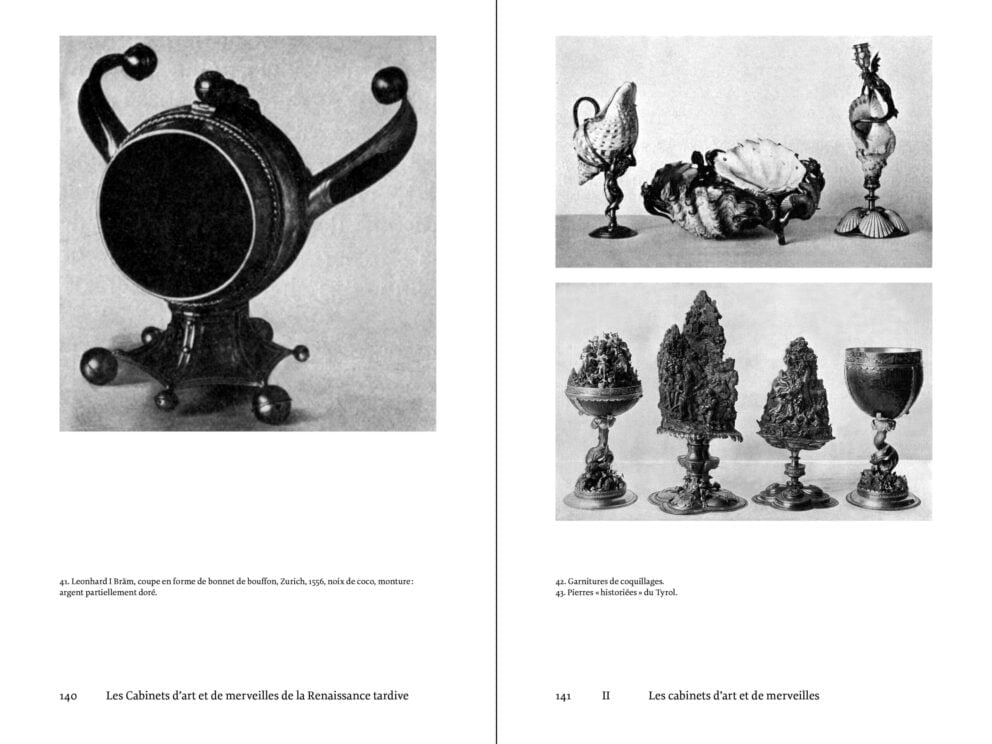

Le lecteur suit Schlosser dans ses pérégrinations européennes, alors qu’il passe en revue les différentes façons de montrer l’art, de la Grèce antique au début du XXe siècle européen. C’est avec une jouissance et une gourmandise évidentes qu’il révèle à nos yeux émerveillés des objets parfois mystérieux, parfois prodigieux, certains d’une finesse inégalée, que les collectionneurs d’alors se disputent. Luxueux, inutiles, dérisoires ou macabres – Passion sculptée dans un noyau de pêche, portraits des nains de cour, chefs-d’œuvre d’ivoire tourné, etc. – c’est toute une société d’objets disponibles à la fantasmagorie qui surgit.

La préface de Patricia Falguières replace ce texte fondamental dans son contexte historique et artistique. Puis sa postface en brosse les derniers traits et établit le lien entre ces chambres de merveilles et notre conception actuelle de l’exposition.

Le Rituel du Serpent

Il se pourrait que Le Rituel du Serpent soit la meilleure introduction à l’œuvre profonde et singulière d’Aby Warburg (1866 – 1929), le chemin le plus direct pour atteindre le cœur de sa pensée.

Entreprise à vingt-neuf ans, son équipée chez les Hopis nous apparaît comme l’expression spatialisée d’un désir incoercible d’échapper aux confinements, aux conditionnements de son milieu et de sa discipline académique : « J’étais sincèrement dégoûté de l’histoire de l’art esthétisante. » Pour ce spécialiste déjà réputé du Quattrocento, attentif à la grande voix impérieuse de Nietzsche, « la contemplation formelle de l’image » ne pouvait engendrer que « des bavardages stériles ».

Warburg passera cinq mois en Amérique. Il observe, dessine, photographie les rituels indiens. Rentré à Hambourg, il organise trois projections dans des photo-clubs. Puis plus rien. Silence. Il reprend sa vie de chercheur, publie des essais qui feront date. L’épisode indien est oublié, refoulé.

Mais voici qu’en 1923, vingt-sept ans après son enquête chez les Hopis, Warburg, interné dans la clinique psychiatrique de Ludwig Binswanger, à Kreuzlingen, pour de graves troubles mentaux accentués par la guerre, demande avec insistance à prononcer une conférence. Alors resurgissent devant soignants et malades tous les détails du voyage américain : danses, sanctuaires, parures, gestes, habitats, dessins, rencontres ; mais aussi la chaîne d’associations qui, sur le thème ambivalent du serpent – cruel avec Laocoon, bénéfique avec Asclépios, séducteur et mortifère avec les nymphes serpentines de Botticelli ou de Ghirlandaio –, n’a cessé d’entraîner Warburg d’une Antiquité millénaire jusqu’aux pratiques cérémonielles des « primitifs » (et vice versa).

Introduit par l’historien de l’art Joseph L. Koerner, Le Rituel du Serpent s’accompagne du journal tenu par Warburg aux États-Unis, d’un texte de son élève et successeur Fritz Saxl et d’un essai de Benedetta Cestelli Guidi.