Violent America

En librairies le 17 octobre 2025

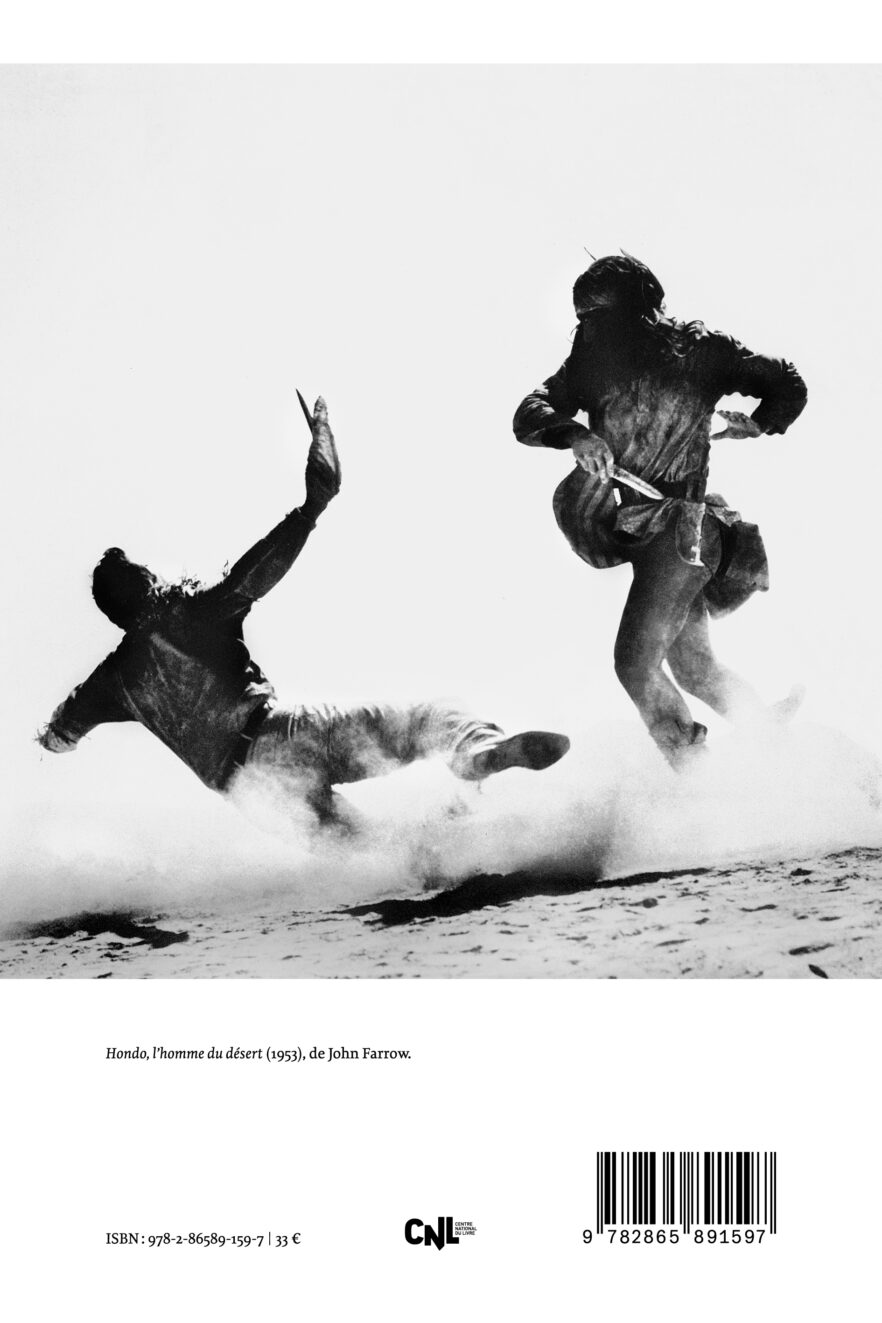

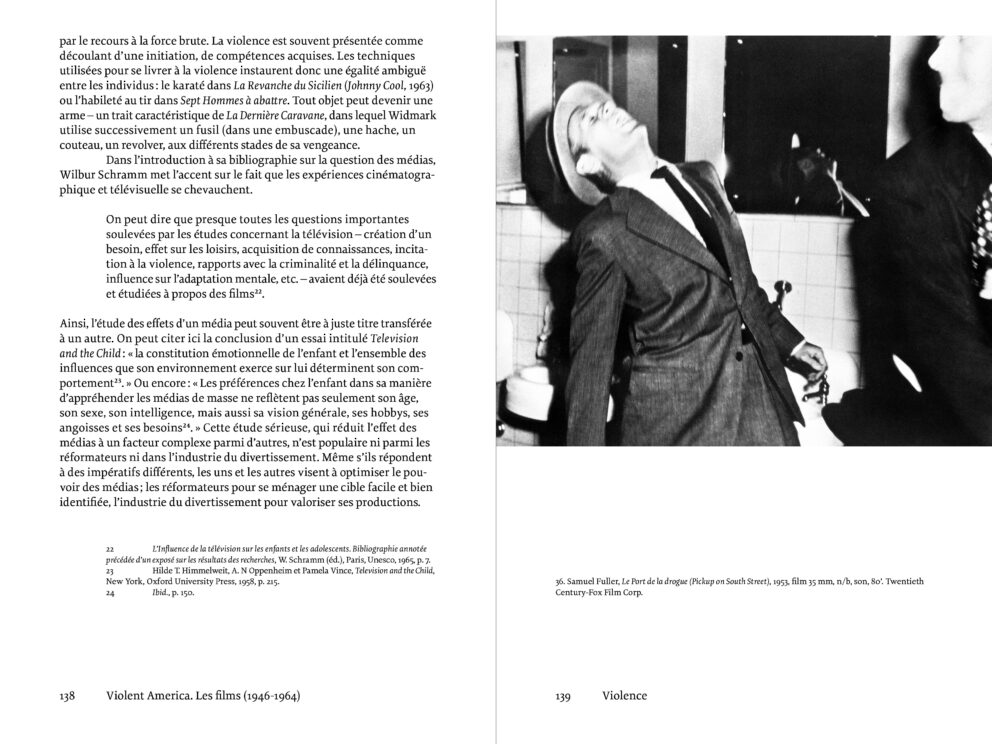

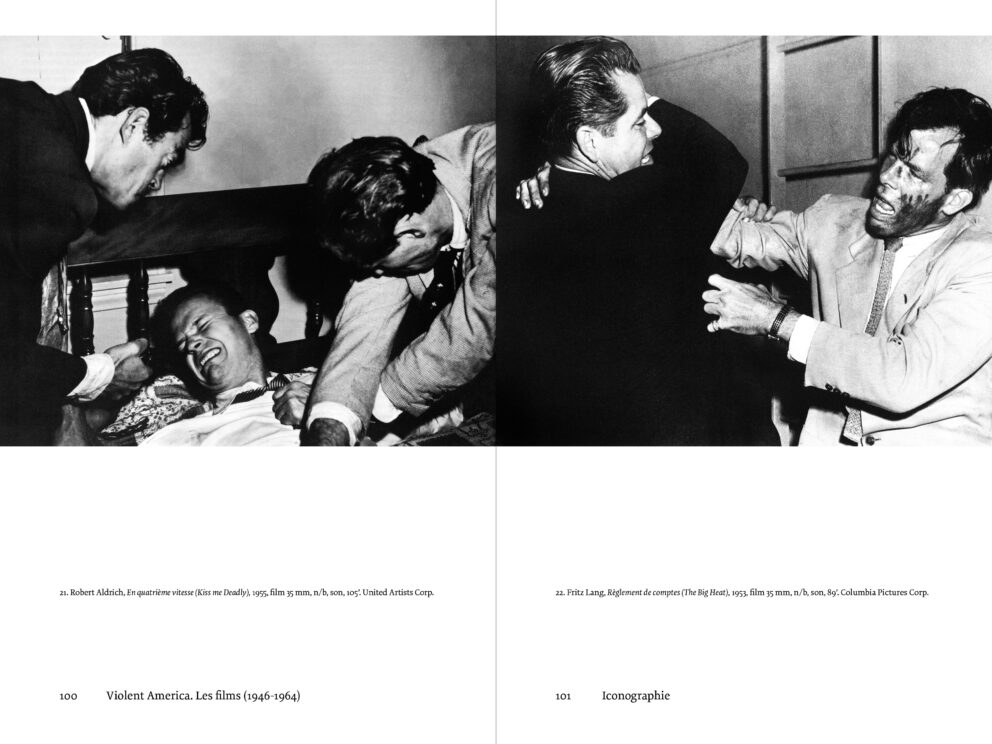

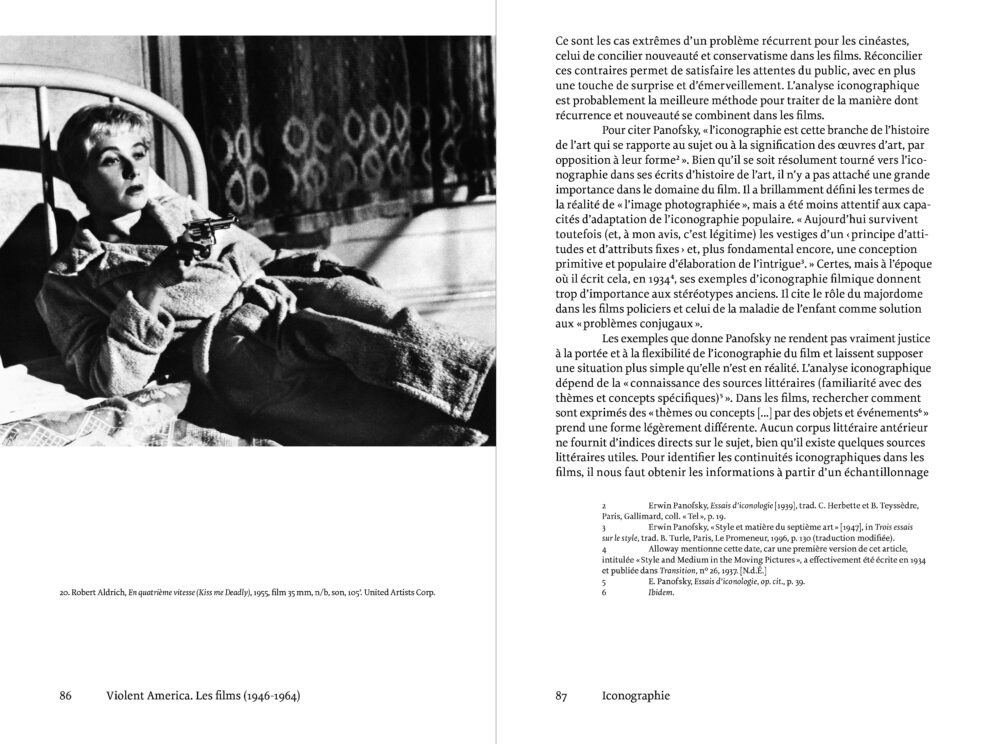

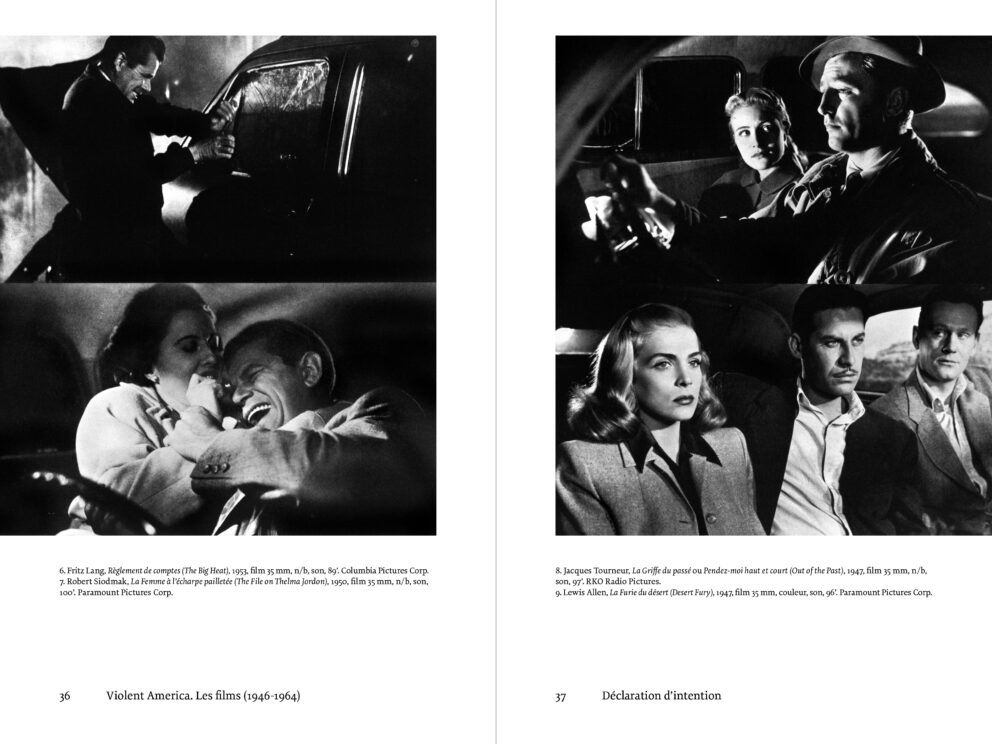

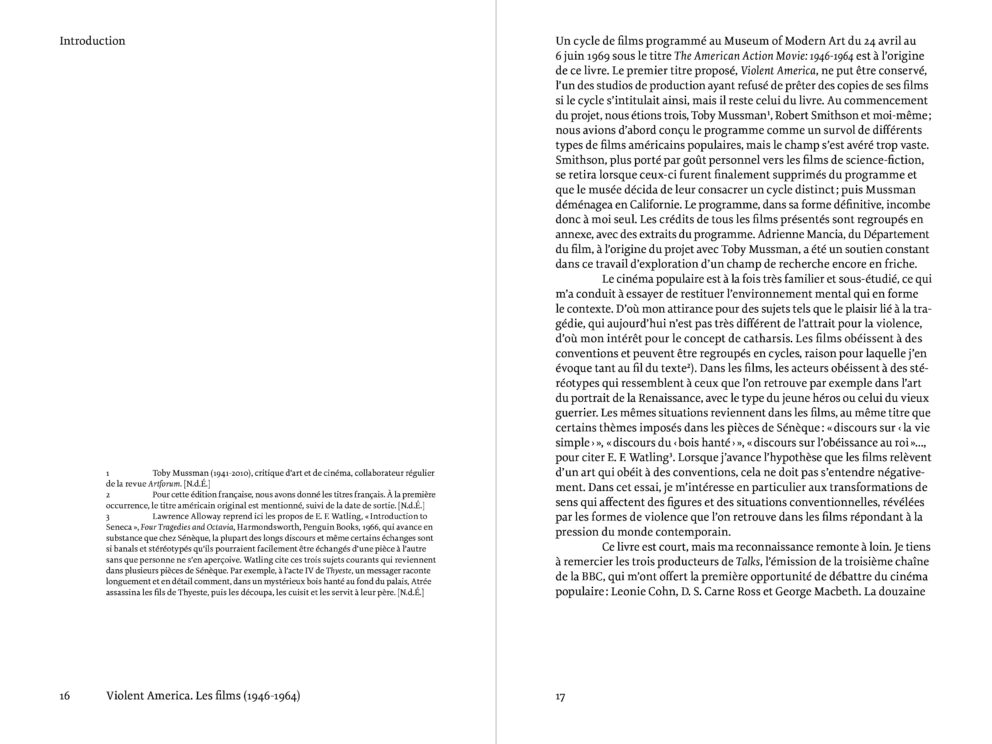

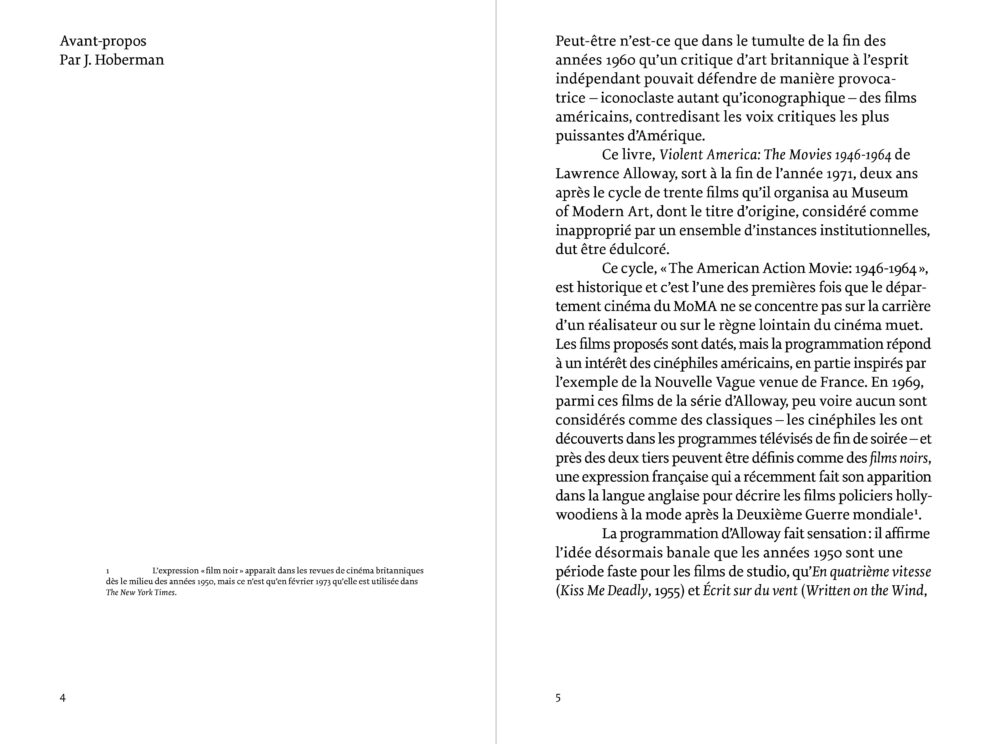

Westerns, films noirs, films de gangsters ou de guerre : Lawrence Alloway s’appuie sur un corpus très vaste de films américains d’après-guerre réalisés entre 1946 et 1964 et montre que la violence telle qu’elle est représentée au cinéma, si elle s’est exacerbée durant cette période, n’a pas changé de nature. Alloway procède à une étude iconologique des archétypes – anti-héros, femmes fatales, tueurs à gage, personnages désaxés… –, s’attachant à rechercher les conventions régissant les films sans jamais se fixer sur le chef-d’œuvre qui concentrerait toutes les analyses. Pour lui, les films ne sont pas des unica, mais des typica. Dans le prolongement de ses recherches sur la culture pop (il en a inventé le terme), il voit le film, aux antipodes du cinéma d’auteur, comme un produit symptomatique de la culture de masse : il n’est pas uniquement l’œuvre du réalisateur, mais bien de toute une cohorte d’intervenants – acteurs, producteurs, et même le public, dont les attentes sont prises en compte.

Paru en 1971 aux États-Unis, cet ouvrage n’a rien perdu de son intérêt et de son actualité. Le regard désenchanté que son auteur pose, à travers ses films, sur la société américaine – qui a érigé le port d’armes en véritable institution – reste un instrument d’analyse pour comprendre la réalité d’aujourd’hui.

Violent America. Les films (1946-1964) a été publié à la suite d’une programmation de films conçue par Lawrence Alloway. Présentée au MoMA à New York en 1969, cette rétrospective, à l’époque, avait fait date et rendu populaires, voire iconiques, les films projetés. L’iconographie de l’édition originale de 1971 est intégralement reproduite dans cette édition.

Lawrence Alloway (1926-1990), né en Angleterre et largement autodidacte, est l’un des principaux critiques de l’art américain du XXe siècle. Après avoir été membre de l’Independent Group et assistant-directeur de l’Institute of Contemporary Art de Londres, il s’installe à New York en 1961 : conservateur au musée Solomon R. Guggenheim, il y défend les artistes du pop art et présente en 1966 l’exposition Systemic Painting qui fera date dans l’émergence d’une nouvelle scène artistique aux États-Unis. D’abord critique de livres pour le Sunday Times de Londres (1944-1946), Alloway a écrit et travaillé comme rédacteur pour plusieurs revues d’art, dont Art News (1953-1957), Art International (1957-1961), Vogue (1963-1968), Artforum (1971-1976) et The Nation (1968-1981). À la fin de sa vie, il a fait partie du comité de rédaction du Woman’s Art Journal. Il n’a jamais cessé d’écrire de la poésie.

Propos filmiques

Alors qu’on le connaissait lecteur insatiable, observateur minutieux d’images en tous genres et amateur exigeant de musique, les textes rassemblés dans ce livre nous révèlent que Jean-Claude Lebensztejn est aussi un spectateur de cinéma passionné.

Partant d’objets singuliers issus tant du Hollywood classique que du cinéma bis ou du film expérimental, l’auteur mène une investigation personnelle et singulière, de La Nuit du chasseur à Peter Kubelka, des morts-vivants à la baignoire en forme de cœur de Jayne Mansfield. Il nous offre le récit d’une expérience de spectateur mêlée au savoir et à la rigueur d’un historien de l’art aux curiosités disparates, restituant au lecteur ces instants lucifériens – littéralement « porteurs de lumière » – que fait naître la rencontre du faisceau du projecteur et de l’image à l’écran.

Ce recueil, sorte de « séance idéale », réunit pour la première fois tous les « propos filmiques » de Jean-Claude Lebensztejn dans un seul volume. Écrits entre 1980 et 2020, pour certains parus dans des revues ou catalogues d’exposition, inédits pour d’autres, chacun de ces textes (essais, entretiens, journaux, programmes, etc.) a été revu et corrigé par l’auteur qui a choisi pour l’occasion une iconographie originale de plus de cent illustrations révélant à elle seule l’hétérogénéité de ses goûts.

Jean-Claude Lebensztejn est Professeur à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, il a également enseigné à l’étranger, en particulier aux États-Unis et à Taiwan. Parmi ses nombreuses publications citons : L’Art de la tache : introduction à la ” Nouvelle méthode ” d’Alexander Cozens, Montélimar, Éd. du Limon, 1990 ; Miaulique : fantaisie chromatique, Paris, Le Passage, 2002 ; Déplacements, Dijon, Les Presses du réel, coll. ” Fabula “, 2013 et aux éditions Macula, Figures pissantes (2016) et Servez citron (2020).

Édition établie par E. Camporesi et P. Von-Ow