Sculpter

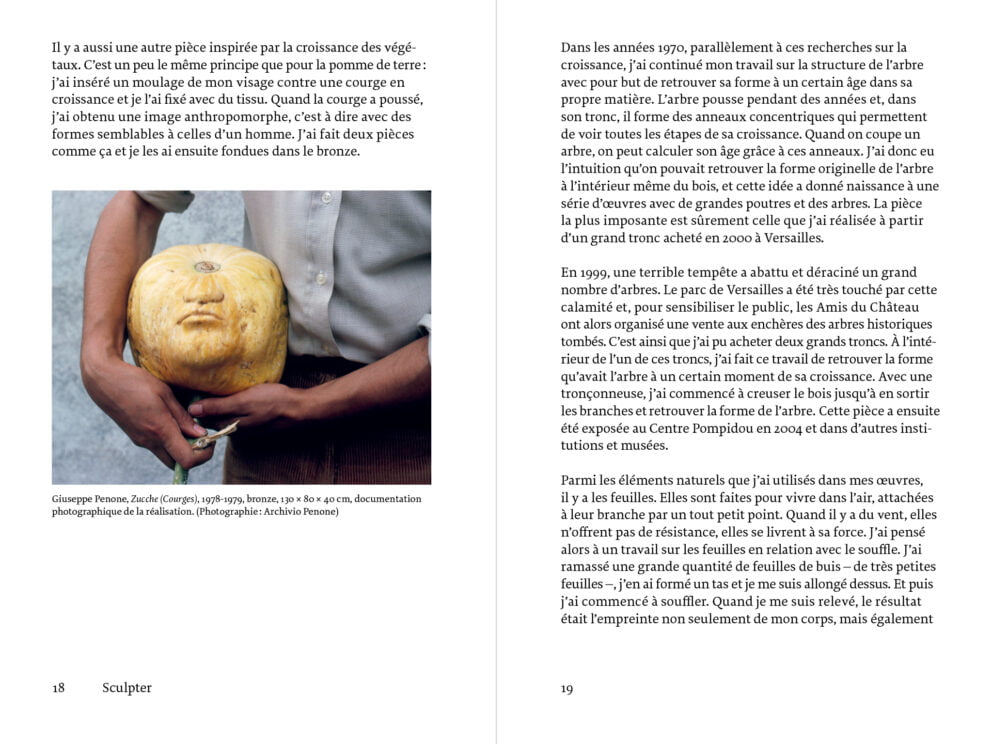

En 2019, Gilberte Tsaï a invité l’artiste italien Giuseppe Penone à donner une conférence à l’adresse des enfants sur sa pratique artistique de la sculpture. Elle explique sa première rencontre avec son travail au détour d’un sentier : « Il y a une vingtaine d’années, je me promenais dans le parc du Domaine de Kerguehennec, en Bretagne, et au détour d’un chemin, j’ai vu une sculpture qui m’a beaucoup émue. Un être humain en bronze était en mouvement vers l’avant, on pouvait voir au sol les traces de ses pas, et son corps était traversé par un petit arbre frêle. Cette œuvre, apparaissant comme un symbole de la relation entre les humains et la nature, m’a énormément marquée ; comme cela arrive parfois, on tombe en arrêt devant une œuvre, on se sent très ému, et elle va vous accompagner toute votre vie. C’est la première œuvre que j’ai vue de Giuseppe Penone, elle s’intitulait Un sentier de charme. »

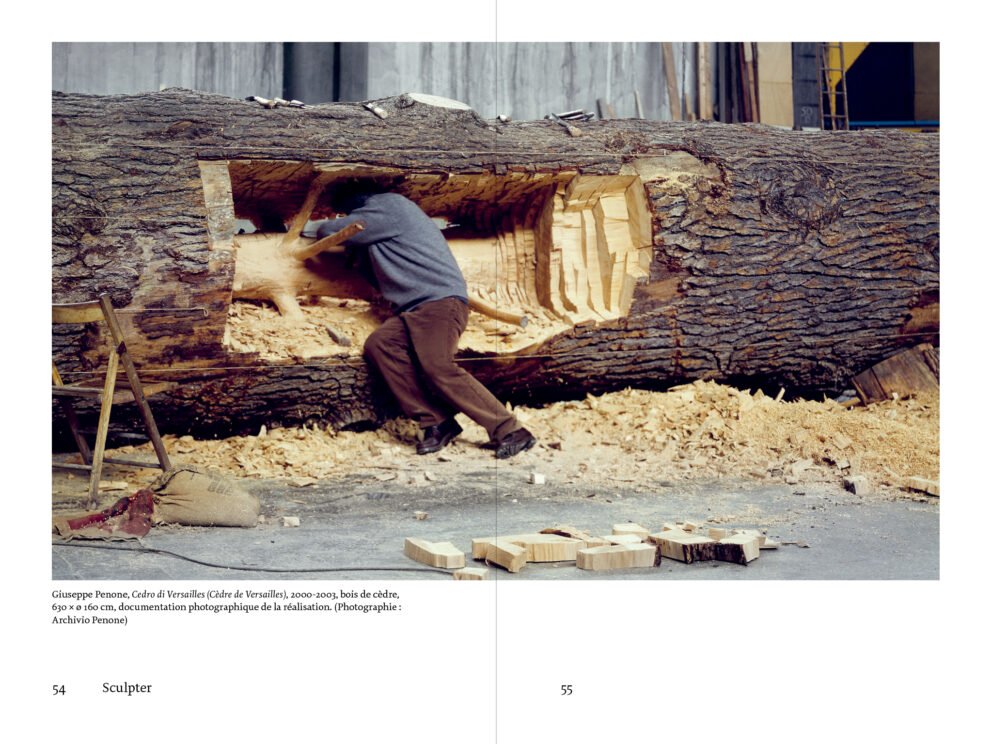

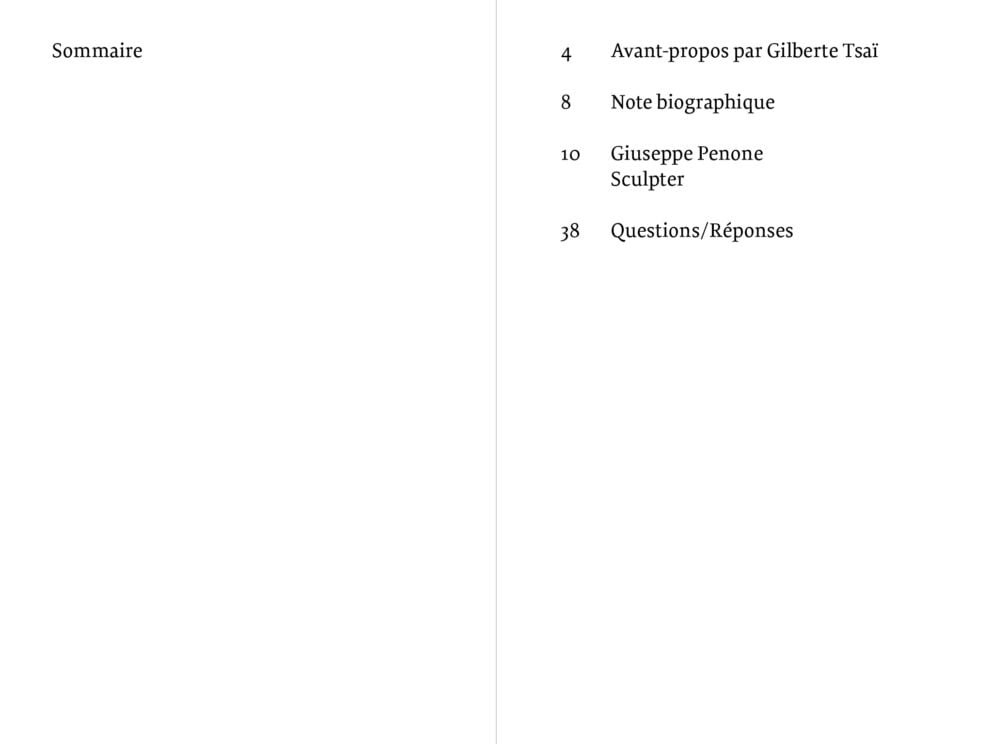

Dans un texte court et précis, Giuseppe Penone explique sa démarche artistique et plus spécifiquement les liens qu’il entretient avec les éléments qui l’entourent tels que l’air, les pommes de terre, les arbres, les courges, les feuilles : « Un travail de sculpture ce n’est pas un travail de parole, c’est un travail de matière, […]. Mon travail, au fond est un travail d’émerveillement, par rapport à la réalité, par rapport à la matière. »

En se concentrant sur la matérialité de la sculpture dans son travail, il nous permet de suivre ses mains et d’entrer – littéralement – dans le bronze, le bois et le souffle du vent. À la fois poétiques et pratiques, ces pages nous emmènent sur les sentiers de l’un des plus saisissants créateurs de son époque.

Giuseppe Penone (1947) est un sculpteur et artiste conceptuel italien né à Turin. Il étudie à l’académie des Beaux-Arts de sa ville natale et y crée ses premières œuvres dans une forêt à l’extérieur de la ville. Associé dès la fin des années 1960 à l’arte povera et connu pour explorer la relation entre les formes naturelles et artificielles, il réalise des œuvres composées d’empreintes de mains faites à partir de clous et de morceaux de plomb attachés à des troncs d’arbres et reliés ensemble avec des câbles de cuivre de zinc.

Le Retour de Rodin

Jusqu’au milieu des années cinquante, l’œuvre de Rodin était surannée pour un regard moderne. On ne connaissait presque de lui que ses marbres sirupeux. Or voici qu’un livre américain a transformé le regard qu’on portait sur le célèbre sculpteur français. Avec Steinberg, le retour que Rodin effectue dans le giron de la modernité est définitif. Oubliez les marbres, commence-t-il par dire : la plupart ne sont même pas de la main du sculpteur mais taillés par des artisans à sa solde, certains même sont posthumes. Laissez de côté la production sentimentale de Rodin entrepreneur, la partie visible et commerciale de l’iceberg, et regardez le sculpteur au travail. Fragmentation et multiplication, combinaison et inversion, distorsion et déplacement : Rodin est un structuraliste avant la lettre, décomposant et recomposant les membra disjecta du corps humain comme autant d’éléments propres au langage de la sculpture.

De ce que l’on considérait jusqu’alors comme le point terminal et grandiose de l’histoire de la sculpture du dix-neuvième siècle, Steinberg fait ce qui ouvre celle de notre temps : Rodin redevient notre contemporain.

Leo Steinberg (1920-2011) a réalisé de nombreuses études sur Filippo Lippi, Mantegna, Léonard, Michel-Ange, Pontormo, Le Guerchin, Jan Steen, Vélasquez et Picasso. Outre La Sexualité du Christ dans l’art de la Renaissance et son refoulement moderne, traduit en français en 1987 (Gallimard), ses publications comptent une anthologie d’essais sur l’art contemporain (Other Criteria, 1972), une analyse des dernière œuvres picturales de Michel-Ange (1975) et du symbolisme trinitaire de Borromini (1977).

Recette véritable

Céramiste, géologue, précurseur de la paléontologie par ses observations sur les fossiles, Palissy est aussi un écrivain : ses textes comptent parmi les sommets de l’anti-Renaissance expérimentale, alchimique et maniériste.

Dans la Recette (1563), Palissy s’affirme comme l’un des précurseurs du roman autobiographique, un visionnaire de la trempe de Rabelais ou de Campanella, qui transporte Thélème aux champs et restitue l’Éden perdu au milieu de la France désolée des guerres de Religion.

On rencontre ici, tour à tour,

– l’écologiste qui supplie qu’on cesse d’« avorter la terre » ;

– le huguenot, porté par une foi intransigeante, qui nous retrace au jour le jour les épreuves de la petite communauté réformée de Saintonge en proie aux persécutions ;

– l’inventeur d’un « jardin délectable », que Palissy décrit de bout en bout, avec ses « cabinets rustiques », ses cavernes factices, ses bosquets sculptés, ses mousses feintes, ses girouettes musicales ;

– l’architecte utopiste qui trouve l’inspiration de sa « ville de forteresse » dans la structure des coquillages ;

– le rêveur de la matière, qui voit dans le sel un principe unificateur du monde, et qui dialogue, par-delà les siècles, avec Léonard, Goethe ou Bachelard.

Les Grottes maniéristes en Italie au XVIe siècle

« À l’heureux désordre qui règne en ces lieux, on croirait qu’ils doivent tout à la nature ; on croirait du moins que la nature a voulu jouer l’art et l’imiter à son tour. » Le Tasse, 1575

Le phénomène des grottes artificielles, qui se multiplient en Italie au XVIe siècle, à la demande des princes, s’inscrit au croisement de l’histoire de l’art et des sciences naturelles. Dans les grottes, les artistes ne cherchent pas à imiter la nature dans ses effets, mais dans ses causes (non pas la natura naturata, mais la natura naturans).

Ce qui suppose une réflexion sur la genèse de la nature et une véritable mise en scène de ses agencements – mise en scène qui passe par l’utilisation de machineries de théâtre, de mécanismes hydrauliques et d’automates.

Figurés dans les grottes, les thèmes de la génération des pierres, de la pétrification des corps non minéraux, du déluge et de l’immersion ne renvoient pas à la vision pastorale, mais à une conception pessimiste des forces qui s’y exercent.

Derrière les figures, les textures. Mais aussi : les figures en tant que textures, émergeant du chaos de la matière. Ou l’inverse : s’abîmant dans l’indétermination pariétale.

Entre nature fortuite et artifice humain, entre lieu sauvage et espace cultivé, la grotte artificielle ébranle les catégories usuelles de la représentation du monde et la répartition traditionnelle des savoirs qui visent à l’interpréter.

Philippe Morel est professeur d’histoire de l’art à l’université de Paris I-Sorbonne. Il a notamment publié Le Parnasse astrologique (École française de Rome ; 1991), L’Art italien (Citadelles et Mazenod, 1997) et Les Grotesques, les figures de l’imaginaire dans la peinture italienne de la fin de la Renaissance (Flammarion, 1997).

Les Origines de l’esthétique médiévale

L’élongation des membres, la frontalisation des volumes, l’effacement du modelé, l’hiératisme des poses, le décharnement des figures, la recherche du type et du signe – autant de traits de l’art byzantin dont le grand historien André Grabar repère la source dans les courants néo-platoniciens du IIIe siècle après J.-C. Il montre au travail de l’image une conception spiritualisée de la matière. L’artiste doit – par des moyens purement esthétiques – conduire le spectateur à se détacher du sensible, à « ouvrir les yeux de l’esprit », à contempler le divin dans les choses.

Le texte sur « Plotin et les origines de l’esthétique médiévale » (1945) – célèbre et depuis longtemps introuvable – est complété par une conférence de 1948 sur « La représentation de l’Intelligible dans l’art byzantin médiéval », et précédé d’une mise au point plus générale sur les rapports constants et problématiques du Moyen Âge et de l’Antiquité païenne.

André Grabar (1896-1990) était le chef de file de l’école française de byzantinologie. Professeur au Collège de France pendant vingt ans, titulaire de la chaire d’archéologie paléochrétienne et byzantine, il a publié de nombreuses études savantes rassemblées dans les trois volumes de L’Art de l’Antiquité et du Moyen Âge (1969). On lui doit notamment deux volumes de la collection l’Univers des formes chez Gallimard : Le Premier Art chrétien et L’Âge d’or de Justinien.

Le Cube et le visage

Ce livre constitue la première monographie entreprise à propos de la sculpture la plus étrange, la plus atypique, de Giacometti : il s’agit du Cube, considéré comme le seul objet « abstrait » de l’artiste. Inexplicable à ce titre dans une œuvre vouée, paraît-il, à la « recherche de la réalité ».

Lord Elgin

« Stupide spoliateur, misérable antiquaire aidé de ses infâmes agents» (Byron), «bienfaiteur de la nation anglaise, rénovateur du goût » (Benjamin West) – la personnalité fascinante de Lord Elgin résume à elle seule l’épopée archéologique du XIXe siècle.

Elgin sauva-t-il de la «barbarie» turque les admirables sculptures de Phidias aujourd’hui conservées au British Museum ? Commit-il un sacrilège en dépouillant un monument illustre qui avait résisté vingt-trois siècles aux assauts du temps et des hommes ? C’est la question que pose ce livre. Il raconte comment, au hasard des renversements d’alliances et des coups d’éclat militaires de Bonaparte ou de Nelson, deux équipes d’« archéologues » anglais et français (des hommes d’action, des aventuriers) se disputent les chefs-d’œuvre de l’Acropole sous l’œil tour à tour sourcilleux et perplexe de l’occupant turc.

Comment ils arrachent les métopes, scient les corniches, descellent les sculptures géantes des frontons, comment ils parviennent en pleine guerre à transporter leur butin jusqu’à Londres ou Paris.

Comment on les y accueille, et comment Elgin, si avide qu’il était d’apporter à l’Angleterre le supplément d’âme qui ferait d’elle une grande nation créatrice, finira ruiné, trompé, amer, accablé sous le poids de ces pierres qu’il croyait avoir rendues à la culture occidentale.

Passages

Qu’est-ce que la sculpture moderne ?

L’historienne de l’art américaine Rosalind Krauss répond en sept chapitres incisifs : la production sculpturale du XXe siècle se définit par le nouveau type de rapports qu’elle engage avec le spectateur. Une sculpture est moderne si elle refuse de faire appel à ce qui est au-delà de sa surface, si elle offre une stratégie efficace pour déjouer l’illusionnisme (tenace depuis l’Antiquité grecque) qui incitait le spectateur à supposer au cœur de l’œuvre un quelconque centre ou noyau – intériorité psychologique ou ossature anatomique.

Ce parcours de la sculpture moderne débute avec Rodin, qui détruit tout à la fois l’unité de l’espace narratif (avec La Porte de l’Enfer) et le postulat analytique (avec le Monument à Balzac). Rosalind Krauss examine ensuite le cubisme et son héritage constructiviste, poursuit avec Brancusi et Duchamp, puis avec une analyse de l’apport du surréalisme dans le domaine de la sculpture. Les trois derniers chapitres concernent la période allant de l’après-guerre au début des années soixante-dix. De David Smith à Anthony Caro, des happenings aux volumes minimalistes, des empilements de Richard Serra à la Spiral Jetty de Robert Smithson, peu à peu, c’est une esthétique du décentrement propre à notre modernité qui s’affirme.

Une synthèse remarquable dans laquelle Rosalind Krauss déploie tour à tour son aptitude à l’analyse formelle des œuvres et sa capacité à resituer l’art contemporain dans le champ général du savoir.

Avec 171 illustrations.

Rosalind Krauss (née en 1941) occupe la chaire d’histoire de l’art moderne et contemporain à l’université Columbia (New York). On lui doit quantité d’articles sur l’art moderne et le post-modernisme. Trois autres de ses livres sont publiés aux éditions Macula : Le Photographique (1990), L’Originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes (1993) et Les Papiers de Picasso (2012).

Qu’est-ce que la sculpture ?

En racontant l”histoire de la statuaire depuis les premiers kouroï grecs jusqu’à Brancusi, l’auteur ne se contente pas de décrire la constitution matérielle des œuvres, leur état physique. Il analyse ces données techniques et ces conditions de production du point de vue de l’esthétique : pourquoi l’artiste choisit tel matériau, tel instrument, tel type de jointoiement ou de report, et en quoi ces procédures conditionnent à leur tour sa visée artistique.

Quel était le rôle de la vitesse dans le modelage par le Bernin de ses célèbres bozzetti ? Et pourquoi Canova lissait-il ses marbres ? Que signifie le creusement des pupilles ? Quand s’autorise-t-on à fabriquer des œuvres en combinant plusieurs blocs ?

Quels sont les effets d’un trépan, qui vrille et creuse la pierre (Michel-Ange n’en voulait pas), ou d’une gradine, qui la laboure (c’était son instrument favori) ? En quoi les pantographes et autres appareils de transfert ont-ils déplacé l’intérêt du sculpteur en deçà du marbre vers la maquette originelle en plâtre ?

Pour répondre à ces questions, Wittkower examine tour à tour 192 sculptures célèbres.

Rudolf Wittkower (1901-1971) a publié aux éditions Macula Les Enfants de Saturne et aux éditions Hazan Art et architecture en Italie, 1600-1750.