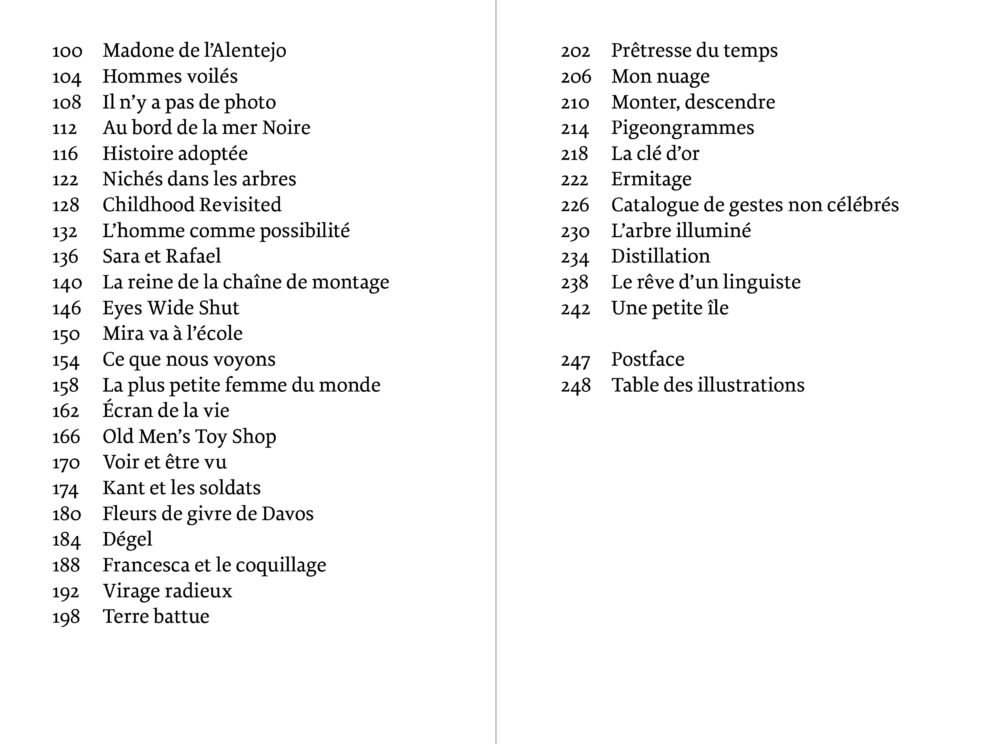

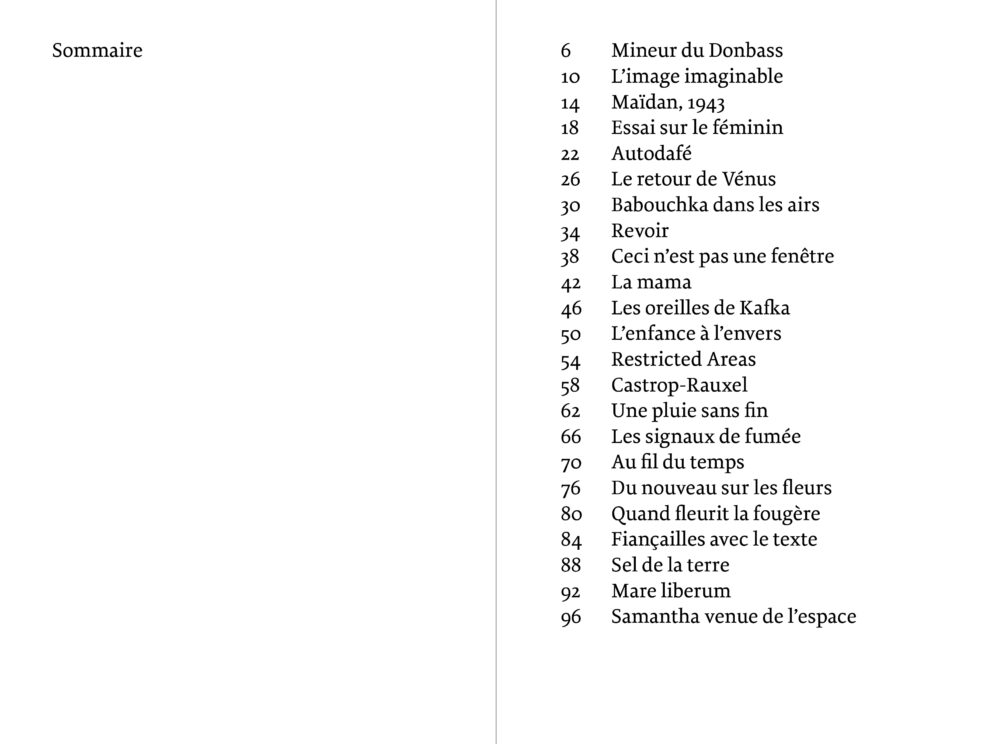

La photo me regardait

Mention spéciale du Prix du livre photo-texte des Rencontres d’Arles 2025

En librairie le 18 avril 2025

Katja Petrowskaja, du fait de la guerre déclenchée dès 2014 par les Russes contre son pays natal, l’Ukraine, ressentant qu’il ne lui était plus possible d’écrire comme avant, a eu l’idée de recourir à un mode d’écriture fragmentaire enclenché à chaque reprise par une image prélevée dans l’immense stock d’indices et de traces mémorielles que la photographie a rendu possible et où, étrangement et sans même que nous le sachions, nos propres secrets sont gardés.

En contact étroit avec la puissance traumatique des drames que l’Histoire continue de déverser chaque jour sur les marges orientales de l’Europe, parfois aussi s’en évadant, passant d’une image anonyme à celle d’un photographe connu, puisant ici et là au hasard des voyages et des trouvailles, ce livre silencieux, pudique, bouleversé et parfois même souriant a aussi les traits d’une autobiographie dispersée, en éclats. Comme tel il prolonge Peut-être Esther, le précédent livre de Katja Petrowskaja (Le Seuil, 2015), mais on doit aussi le comprendre, dans la discrétion même de son geste, comme un acte de résistance par lequel, de surcroît, l’incroyable quantité de sens du photographique serait libérée.

Les textes qui composent ce livre ont été initialement publiés dans le supplément dominical de la Frankfurter Allgemeine Zeitung entre 2015 et 2021.

Transbordeur – photographie histoire société, n° 9

Qu’entend-on aujourd’hui par « intelligence artificielle » ? Le numéro 9 de Transbordeur traite des images algorithmiques sous l’angle de l’archéologie des médias. Les principes mis en œuvre dans ces nouvelles technologies apparues vers l’année 2020 sont en effet multiples et ont leur propre histoire : la machine vision décrit des technologies de vision ou de reconnaissance visuelle par des machines, dont les premiers modèles remontent aux années soixante ; les modèles text to image qui semblent s’imposer aujourd’hui posent quant à eux la question des modes d’indexation des images par le langage ; enfin on expérimente aujourd’hui également des outils de production de textes à partir d’images. Ces principes qui sous-tendent la production et l’usage des algorithmes générateurs d’images ont été développés particulièrement depuis les années 1980. Il s’agit d’offrir une perspective historique et critique sur ces phénomènes, et de proposer le cas échéant une critique du modèle économique et des cadres idéologiques qui les sous-tendent.

Inédit dans la recherche en français, la littérature sur le sujet étant, jusqu’à aujourd’hui, majoritairement anglophone. Ce numéro sera accompagné de nombreuses expositions et rencontres.

La Révolution suspendue

En librairie le 23 mai 2025

Entre 1918 et 1933, alors que la nouvelle démocratie allemande fait face à la montée du nazisme, la gauche radicale s’organise et développe le concept d’agitprop, un langage et des méthodes qui influenceront durablement le discours sur la photographie. Dans La Révolution suspendue, Christian Joschke nous introduit au sein de la fabrique de l’imaginaire révolutionnaire en s’arrêtant sur différents instruments au service de l’agitprop : le Secours ouvrier international (SOI), l’Arbeiter Illustrierte Zeitung (« Journal illustré des travailleurs ») et les associations de photographes ouvriers.

Créé en 1921 par le militant communiste allemand Willi Münzenberg, à l’origine dans le but de porter assistance aux victimes de la famine en Russie, le Secours ouvrier international est un instrument de premier plan pour faire progresser la cause communiste à l’Étranger. En manque de photos pour en documenter l’action, Münzenberg va créer plusieurs structures : agences photo, maisons d’édition, presse illustrée, dont l’Arbeiter Illustrierte Zeitung, l’un des journaux les plus lus de l’époque, connu notamment pour les photomontages satiriques créés par John Heartfield entre 1929 et 1938. Toujours à la recherche d’images incarnant la cause du peuple, Münzenberg recourra aux services des photographes ouvriers. En effet qui mieux que les dominés pouvaient rendre compte des luttes dans lesquelles ils se trouvaient engagés ?

En retraçant l’histoire des images et de la presse illustrée dans l’Allemagne troublée de la république de Weimar, Christian Joschke fait brillamment revivre tout un pan du militantisme de gauche et de la presse communiste.

Christian Joschke est professeur d’histoire de l’art aux Beaux-Arts de Paris après avoir enseigné à l’Université Lyon 2 et l’Université Paris Nanterre ; il s’intéresse aux rapports entre arts et politique et à l’histoire de la photographie. Il a publié Les Yeux de la nation. Photographie amateur et société dans l’Allemagne de Guillaume II (Presses du réel, 2013) et coorganisé l’exposition Photographie, arme de classe. Photographie sociale et documentaire en France 1928-1936 au Centre Pompidou. Il dirige, avec Olivier Lugon, la revue Transbordeur – photographie histoire société aux Éditions Macula.

Transbordeur – photographie histoire société, n° 8

Le dossier « Les histoires écologiques de la photographie » interroge dans une perspective historique les rapports entre la photographie et l’écologie, entendue dans la pluralité de ses acceptions : comme une science interdisciplinaire apparue dans le courant du XIXe siècle, recherchant une compréhension globale de l’environnement ; comme mouvement politique en faveur de la qualité des milieux habités par les êtres humains et du maintien de la diversité des formes du vivant, nés durant la deuxième moitié du XXe siècle avec l’essor de sensibilités environnementales au sein des sociétés civiles ; comme courant philosophique et social interrogeant le rapport des sociétés à leur environnement et à la notion de « nature » ; et enfin au sens de l’impact environnemental des techniques et des industries photographiques.

Transbordeur – photographie histoire société, n° 7

Le numéro 7 de Transbordeur est consacré à l’histoire des manipulations photographiques d’où résultent des images hybrides, soit composées de plusieurs photographies, soit mêlant la photographie à d’autres techniques d’imagerie. À la suite de récents travaux interrogeant l’histoire du photomontage sur le temps long, du XIXe siècle à la culture numérique actuelle, ce numéro propose une histoire parallèle de la photographie : une histoire dans laquelle la composition prime sur l’enregistrement. En étudiant la manipulation d’images chez les graphistes, les illustrateurs et les publicitaires, il s’agit de montrer comment le matériau photographique a pu être recombiné, recomposé, ré-agencé. L’actualité des pratiques vernaculaires du montage sur Internet fait l’objet d’une attention particulière, tout autant que les usages et discours des métiers de l’imprimé et de la communication visuelle.

Je plumerai les canards en rentrant

Je plumerai les canards en rentrant paraît à l’occasion d’une invitation lancée par le Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui a proposé à Éric Poitevin « d’entrer en conversation » avec ses collections (exposition fin avril – fin août 2022). Cet ouvrage n’est toutefois pas pensé comme un catalogue d’exposition, mais nous ouvre au parcours et à l’univers passionnant du photographe.

Comment naît une image ? Que se passe-t-il avant qu’une photographie sorte de l’atelier de l’artiste ? Souvent fantasmé, l’atelier est un lieu entouré d’une aura de mystère. Tel un alchimiste, l’artiste doserait différentes potions pour faire advenir une image.

Avec Je plumerai les canards en rentrant, allusion à son amour pour la cuisine, Éric Poitevin introduit le lecteur avec générosité dans l’univers de son atelier en proposant une sorte de journal, résultat de deux ans d’un travail intérieur qui documente, par le texte et par l’image, le processus de création. Il y dévoile les influences qu’ont pu avoir sur son travail ses lectures ou les images des autres.

Le livre s’ouvre par un entretien entre Éric Poitevin et Jean-Christophe Bailly, qui permet de saisir son cheminement vers l’art, son parcours de photographe autant que ses intentions artistiques. L’artiste a ensuite sélectionné des extraits de sa correspondance, qui mettent en lumière ses rapports avec les galeries et les musées, ses relations avec ses contemporains (intellectuels et critiques), les affinités avec le territoire qui l’entoure, son rôle de professeur. L’ouvrage contient aussi une large sélection de photographies de sa collection personnelle, qui laissent entrevoir à la fois son intérêt historique pour le médium et une attention généreuse envers ses contemporains. Enfin, sont reproduites huit nouvelles séries de photographies inédites de l’artiste.

Cet ouvrage s’adresse à tous les lecteurs curieux et particulièrement aux amateurs d’ouvrages qui ont trait à la photographie, à la démarche artistique, à l’importance du lien avec la nature et des animaux.

Transbordeur – photographie histoire société, n° 6

Entretien avec Joanna Schaffter au sujet de Transbordeur

L’histoire des vues aériennes est liée au développement des moyens de locomotion aériens qui, depuis le XVIIIe siècle, produisent de nouveaux points de vue fixes et mobiles sur la terre. Des premières montgolfières aux drones contemporains, les dispositifs de vision aérienne génèrent une iconographie au croisement de l’expérimentation militaire, scientifique et artistique qui nourrit depuis longtemps la culture populaire.

Le numéro 6 de la revue Transbordeur revisite cette histoire de la vue d’en haut en éclairant en particulier sa dimension politique et épistémologique. Dans cette perspective, nous privilégions la notion d’« image verticale » à celle, plus générique, de vue aérienne. Cette notion permet non seulement de renvoyer à un arrangement spatial spécifique, mais également de souligner les relations de pouvoir qui le soutiennent et le modélisent. À la fois représentation et matérialisation de rapports de domination coloniale et impérialiste ou de politiques de surveillance policière et militaire, l’image verticale est productrice d’un savoir qui forge ces rapports et les rend possibles. À l’inverse, dans une démarche militante ou citoyenne, elle peut fournir une preuve permettant d’exposer et de dénoncer la violence et l’illégalité des agressions commises par des acteurs étatiques et institutionnels.

Transbordeur – photographie histoire société, n° 5

Entretien avec Joanna Schaffter au sujet de Transbordeur

Le cinquième numéro de Transbordeur explore l’histoire des relations entre photographie et design du XIXe au XXIe siècle. Différentes thématiques sont abordées : la photographie du design et le rôle de la photographie dans les publications liées à ce champ ; les relations entre photographes et designers, notamment l’apprentissage de la photographie dans les écoles de design ; la photographie comme matériau pour le design et les usages de la photographie par les designers (collecte visuelle, expérimentations, réflexion sur le projet, exposition, archives et publicité) ; enfin, l’introduction du design dans la photographie et notamment dans le domaine des appareils photographiques. Ouverture sur des champs de recherche encore peu explorés, ce numéro veut avant tout esquisser une histoire croisée de la photographie et du design sur le temps long.

Direction de publication

Ch. Joschke et O. Lugon

Plus d’informations sur transbordeur.ch

Photographies pour l’ouvrage Servez citron, recettes par Michel et César Troisgros, texte par Jean-Claude Lebensztejn

Nous consulter pour l’acquisition des photographies

macula@editionsmacula.com | 01 83 81 77 22

Édition de 52 photographies

tirées chacune à 5 exemplaires

justifiés, signés et datés

Impression jet d’encre pigmentaire

sur papier Hahnemühle ultra smooth 300 g/m2

Entre 2018 et 2019, le photographe Éric Poitevin séjourne à plusieurs reprises à Ouches, près de Roanne, chez Troisgros. Avec Michel, l’idée leur vient alors à l’esprit de faire un livre, mais les traditionnelles images des livres de cuisine ne soulèvent pas l’enthousiasme des deux amis. Éric Poitevin propose de « retourner le gant »… il va plutôt saisir les assiettes au sortir de table, dégustées, saucées, vidées – parfois reste un os, parfois une coquille.

Dans cette série de photographies qui forme un inventaire insolite, la magie des rencontres opère. Avec la complicité du service de salle, Éric Poitevin récupère les assiettes et sans y toucher capte le geste de la mangeuse ou du mangeur.

L’éphémère de leur composition reflète les 41 recettes inédites imaginées par Michel et César Troisgros, qui varient en fonction des saisons et de l’humeur du jour.

en haut : Saint-Jacques « Boulez »

au milieu : Asperges au blé noir

en bas : Saké-sakura

Servez citron. Un ensemble de photographies par Éric Poitevin d’assiettes desservies chez Troisgros, accompagné des recettes afférentes, piqué de Restes de table, un essai par Jean-Claude Lebensztejn, aux Éditions Macula.

Entre 2018 et 2019, le photographe Éric Poitevin séjourne à plusieurs reprises à Ouches, près de Roanne, chez Troisgros. Avec Michel, l’idée leur vient alors à l’esprit de faire un livre, mais les traditionnelles images des livres de cuisine ne soulèvent pas l’enthousiasme des deux amis. Éric Poitevin propose de « retourner le gant »… il va plutôt saisir les assiettes au sortir de table, dégustées, saucées, vidées – parfois reste un os, parfois une coquille.

Dans cette série de photographies qui forme un inventaire insolite, la magie des rencontres opère. Avec la complicité du service de salle, Éric Poitevin récupère les assiettes et sans y toucher capte le geste de la mangeuse ou du mangeur.

L’éphémère de leur composition reflète les 41 recettes inédites imaginées par Michel et César Troisgros, qui varient en fonction des saisons et de l’humeur du jour.

Jean-Claude Lebensztejn y ajoute son grain de sel avec un texte sur les manières de table.