Le Dehors dedans

Ouvrage lauréat du Prix Biguet (philosophie) de l’Académie française, 2025

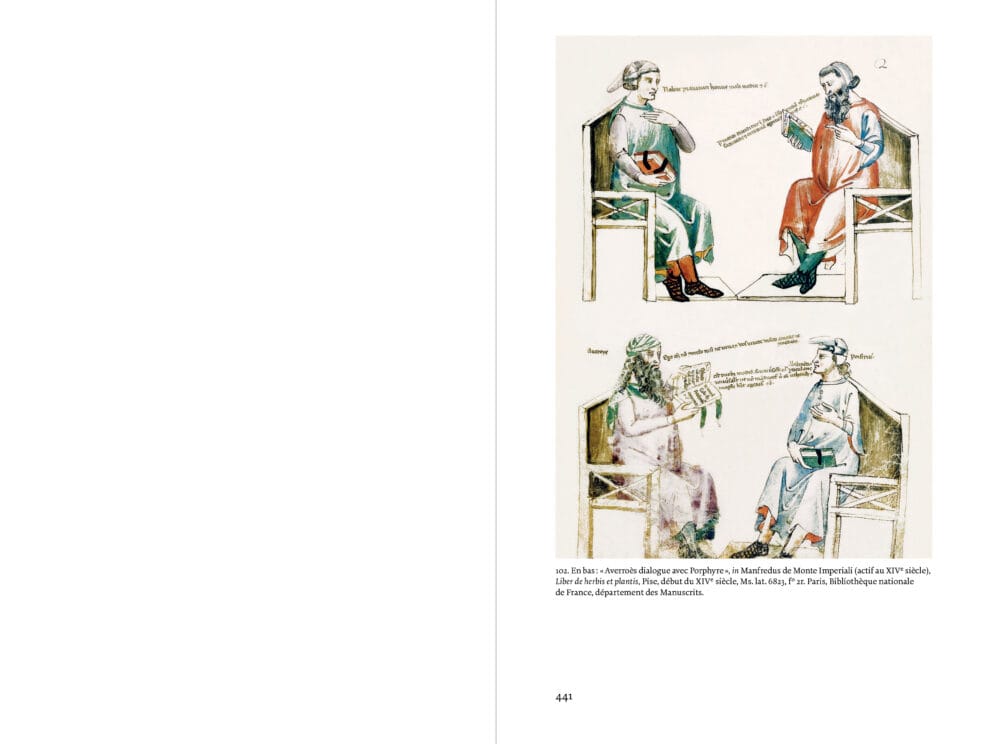

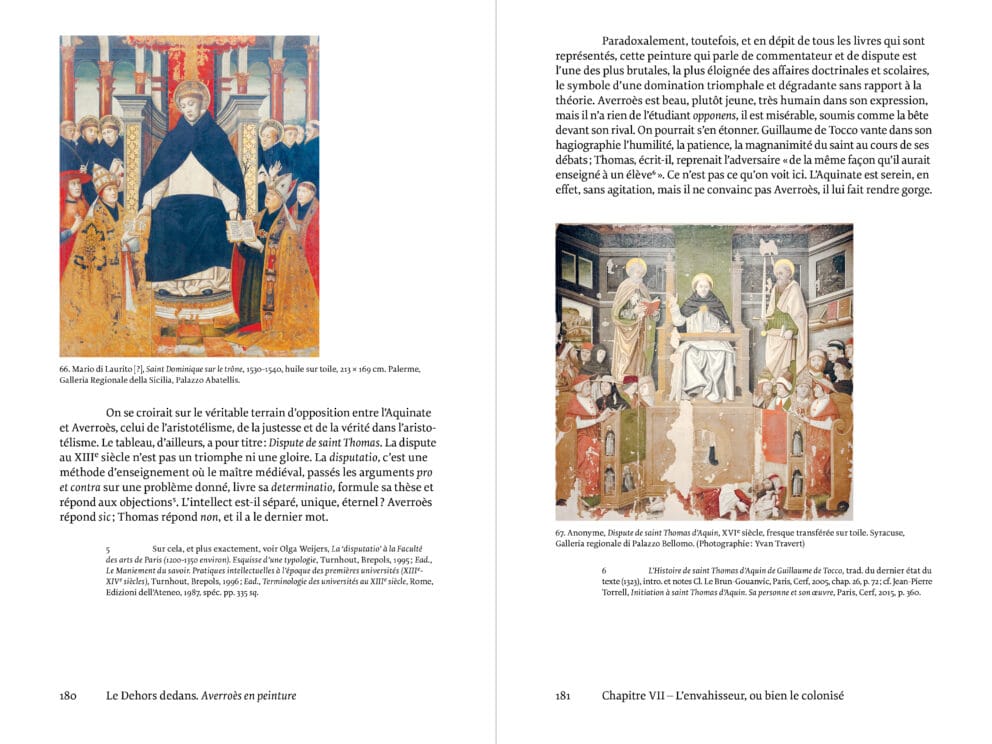

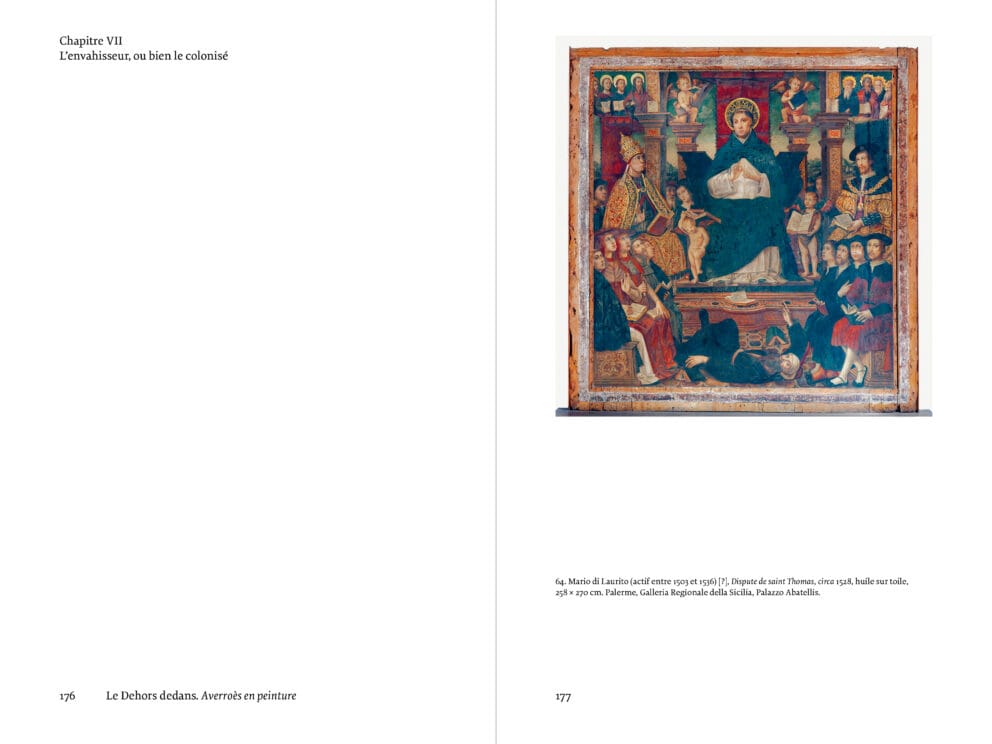

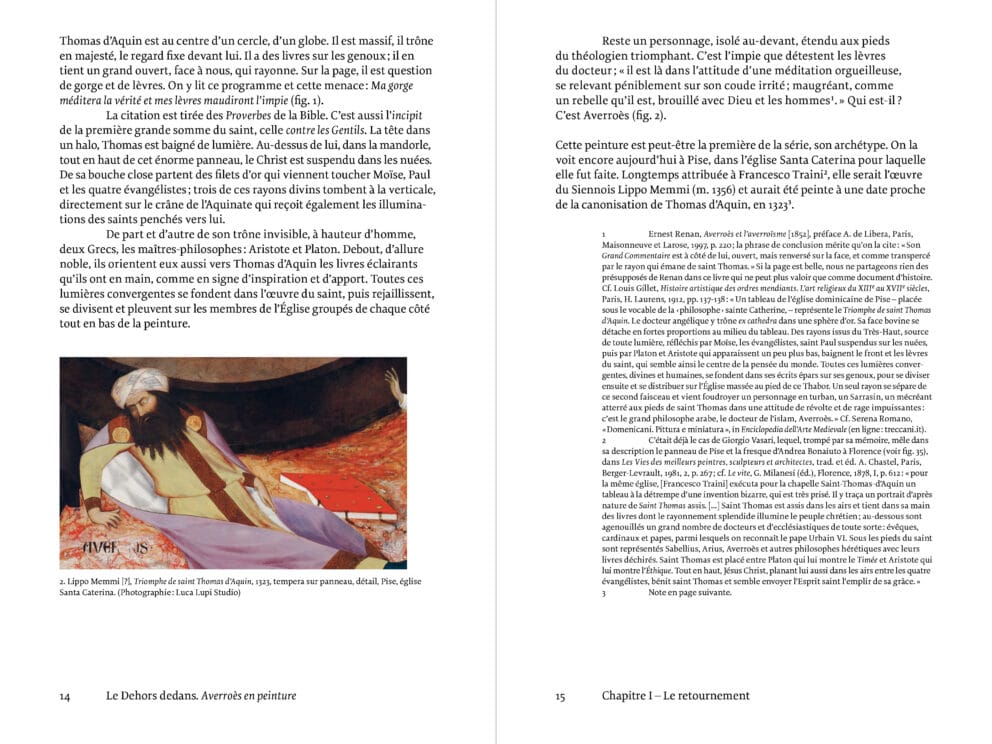

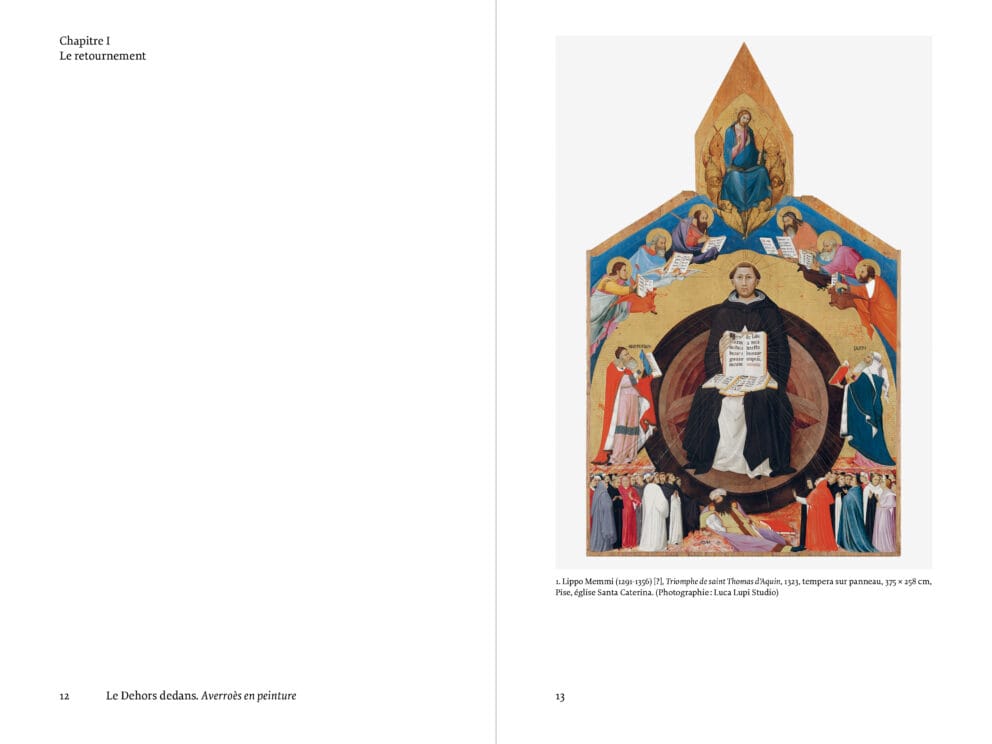

Pendant deux cent cinquante ans, entre le XIVe et le XVIe siècle, on a peint en Italie des Triomphe de Thomas d’Aquin qui représentent le théologien chrétien en chaire, majestueux, dominant le même adversaire assis ou étendu à ses pieds. Enturbanné, barbu, cet homme vaincu est Averroès, le grand commentateur arabe d’Aristote. Que fait-il là ? Quel est le sens de cette figuration, a priori négative, qui se répète à travers les âges ? C’est à quoi ce livre veut répondre, en proposant de « lire » ces peintures d’un autre œil : non pas en spécialiste de l’art, mais en historien de la philosophie, soucieux du dossier théorique ayant opposé les deux personnages et leurs épigones (les annexes contiennent la traduction inédite de textes majeurs de la querelle).

Deux choses ressortent, dans un renversement : que ces œuvres de propagande travestissent la réalité du rapport complexe d’héritage et de relance que la scolastique puis la pensée « européenne » auront entretenu avec la pensée arabe ; qu’elles se trahissent, pourtant, laissant voir ce qu’elles entendaient recouvrir. Dedans, et non pas dehors, Averroès, songeur, est un motif inattendu : le véritable « sujet » de tous ces Triomphe.

Jean-Baptiste Brenet est médiéviste, professeur de philosophie arabe à l’Université Paris 1- Panthéon Sorbonne. Il est spécialiste de l’œuvre d’Averroès (Ibn Rushd) et de son legs au monde latin. Traducteur de l’arabe et du latin, il a publié une vingtaine d’ouvrages, parmi lesquels : Averroès l’inquiétant, Paris, Les Belles Lettres, 2015 ; Je fantasme, Lagrasse, Verdier, 2017 ; Que veut dire penser ? Arabes et Latins, Paris, Payot et Rivages, 2022.

Dans la presse

« Une analyse subtile et riche, qui conduit le spectateur de ces œuvres picturales à affiner progressivement son regard, à se surprendre à regarder autrement les peintures successives. (…) » Le Monde des livres, Meryem Sebti

« Un bel ouvrage qui nous plonge dans un conflit philosophique décisif, à travers des fresques qui nous lèguent “un problème à penser”. » Marianne, Isabelle Vogtensperger

« Jean-Baptiste Brenet signe un livre époustouflant. » Le Nouvel Obs, Marie Lemonnier

« Fascinant. » Télérama, TTTT, Juliette Cerf

« Érudit et passionnant. » Philosophie Magazine, Cédric Enjalbert

« Une histoire trop méconnue dont il faut redonner les clés, d’autant qu’elle concerne la construction de l’idée moderne de liberté humaine. » Études

« Passionnant.» L’Humanité, Maurice Ulrich

« De façon très inattendue, Brenet révèle à quel point « Averroès n’est pas le barbare, l’étranger » (…). Précieuses, les 200 pages de textes annexes nous la font découvrir. » Le Matricule des anges, Jérôme Delclos

« Jean-Baptiste Brenet recentre l’attention sur le philosophe arabo-andalou, dont la position est loin d’être secondaire. » Beaux-arts Magazine, Pierre Morio

France Culture, invité de l’émission « Allons-y voir »

France Culture, « Questions d’Islam »

Studiolo, n° 17 – Dossier « Raphaël/Raffaello »

Les éditions Macula sont particulièrement heureuses d’annoncer une nouvelle collaboration avec l’Académie de France à Rome – Villa Médicis et sa revue Studiolo, revue annuelle d’histoire de l’art qui existe depuis 2002 et est consacrée aux échanges artistiques entre l’Italie, la France et l’Europe de la Renaissance à nos jours. Cette coédition débute avec ce numéro 17, qui paraîtra dans une toute nouvelle maquette.

Chaque livraison comporte un dossier thématique, des varia, une rubrique regards critiques consacrée à l’historiographie et, dans la rubrique histoire de l’art à la Villa Médicis, une actualité des activités du département d’histoire de l’art et des chantiers de restauration de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis. Enfin champ libre ouvre ses pages aux pensionnaires artistes de l’année en cours.

L’année 2020 marque le demi-millénaire de la mort de Raphaël. Le numéro 17 de Studiolo se joint aux célébrations par un dossier thématique dédié aux dernières recherches sur l’œuvre du peintre d’Urbino et se penche sur sa carrière, la richesse de sa production, le processus de création, ses multiples liens avec la musique et la poésie, etc., repensant ainsi les différentes facettes du mythe de Raphaël.

La Reprise et l’Éveil

Comment agir face au déferlement continu des images ? Comment sauver, dans une image, ce qu’elle-même a retenu ?

Cet essai de Jean-Christophe Bailly, se fondant tout entier sur le travail de l’artiste Jean-Marc Cerino, affronte les questions relatives à l’époque de l’hyper-reproductibilité et nous projette dans cette façon exemplaire qu’a l’artiste stéphanois de reprendre les photographies pour les éveiller, par la peinture, à leur sens disparu. Puisant dans l’immense réservoir des images naufragées, Jean-Marc Cerino, par cette reprise, réinsuffle et intensifie la force qui les habite. La puissance mélancolique à l’œuvre dans ce travail agit aussi comme une relecture critique – sur pièces – de ce que l’Histoire nous a laissé en dépôt et, à travers Jean-Marc Cerino, c’est alors la chance d’une peinture d’histoire entièrement nouvelle.

L’Atelier de Courbet

L’Atelier du peintre de Courbet, tableau somme où vient se résumer le siècle, écrit Werner Hofmann. Et quel siècle ! Hirsute, désaccordé, en allé d’un bout à l’autre dans les luttes, les combats, les conflits. Rien qui échappe à ce fabuleux tourbillon. La politique, la pensée, les arts, tout est versé à l’alambic bouillonnant où s’invente et se distille « la vie moderne », théorisée par Baudelaire. Dans ce laboratoire, le peintre est à l’ouvrage, Courbet est à l’œuvre.

On ne veut pas de son Atelier à l’Exposition universelle de 1855 ? Qu’importe. En marge de la grande foire où le monde s’enivre au miroir des inventions et des conquêtes de la technique, Courbet fera bâtir son propre « Pavillon du Réalisme », inaugurant dans ce geste la profession d’indépendance de l’artiste, qui n’entend plus se soumettre à aucun jury : seul son bon vouloir, son goût, ses lubies décideront désormais.

Se plantant devant la grande toile de Courbet, Werner Hofmann se souvient de la leçon de Cézanne, giflé par La Vague de Berlin : « On la reçoit en pleine poitrine. On recule. Toute la salle sent l’embrun. » « Allégorie réelle », dit le peintre à propos de son Atelier, et l’historien de l’art ne manquera pas de le prendre au mot. Sur la pente malcommode de l’oxymore, la pensée rebondit et cesse de penser contradictoirement. Dissonance, tel pourrait être ici le maître mot d’une énigme ouverte et sans solution. Et si Hofmann convoque Marx, Flaubert, Rimbaud, mais aussi le régime polyfocal des retables médiévaux et jusqu’aux surréalistes, c’est pour mieux cerner l’inquiétude que L’Atelier du peintre a creusée en effet « au pivot du siècle », comme l’écrit Stéphane Guégan dans sa préface. Inquiétude ou vacillement dont il ne sera pas dit que nous soyons tout à fait revenus.

L’historien de l’art Werner Hofmann (1928-2013) est l’un des derniers représentants de l’école de Vienne, où il fonde en 1962 le Musée du XXe siècle, l’actuel Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig (mumok). De 1969 à 1990, il dirige la Kunsthalle de Hambourg et y présente des expositions qui font date (Caspar David Friedrich, Philipp Otto Runge ou Francisco de Goya, et des artistes contemporains comme Joseph Beuys ou Georg Baselitz). Passionné par le XIXe siècle, Werner Hofmann s’est appliqué dès son premier livre, Le Paradis terrestre (1960), et pendant toute sa vie à en scruter le formidable champ de tension, prêtant une attention particulière à la modernité française et à ses figures cardinales, Courbet, Degas ou Daumier.

Stéphane Guégan, historien de l’art, est conseiller scientifique auprès de la Présidence du musée d’Orsay. Spécialiste du romantisme français, il est notamment l’auteur d’ouvrages sur Gautier, Delacroix et Ingres, mais aussi Gauguin, Picasso et Derain. Aux éditions Flammarion, il a créé la collection des ABCdaires. Son nom est aussi lié au commissariat de plusieurs expositions remarquées, dont Manet, inventeur du Moderne (Paris, musée d’Orsay, 2011).

Écrits sur l’art

August Strindberg (1849-1912) a non seulement mis à jour la violence des sentiments et la cruauté des mots dans son théâtre, ses romans mais il a aussi oeuvré en peintre et en critique d’art. Dans ses tableaux, d’où l’humain est banni, une nature sauvage, rude emplit la toile. Rien de joli, d’aimable. Une matière étalée au couteau qui magnifie les éléments de la nature face à l’homme et qui le renvoie à son insignifiance. Une déclinaison de tonalités, une symphonie de couleurs. L’intérêt de Strindberg pour la peinture se double d’un travail de critique. Un oeil perspicace avec une connaissance de la scène artistique nordique et une curiosité pour ce qui se passe ailleurs en Europe.

Formé par des cours d’esthétique à l’Université d’Uppsala, il étudie avec méthode les différentes théories esthétiques, lit ce qui est publié, se frotte aux classiques. Il s’intéresse à ce que produisent ses contemporains. Et subit l’attraction de Paris. Il y séjourne à plusieurs reprises, fréquente les cercles artistiques, découvre les impressionnistes naissants. Sa connaissance parfaite de la langue française qu’il pratique et écrit lui permet d’être publié sur place. Il voyage en Allemagne, en Suisse. Compare les peintres suédois influencés par l’école française, celles de Düsseldorf, de Munich. Et s’élabore peu à peu un corpus d’articles mettant en opposition la peinture française, produit du climat tempéré à une peinture suédoise, nordique plus âpre, plus rude. Aussi Strindberg développe une curiosité pour l’expérimentation photographique, nouveau média dont il comprit tout de suite les possibilités et comment les explorer grâce à son intérêt pour la chimie. À certaines périodes de sa vie, Strindberg éprouve un profond doute sur l’utilité sociale de toute activité artistique. Ses convictions à la fois politiques et sociales alliées à une sévère misanthropie l’amènent à un rejet de toute expression. Mais perdurent ces textes, ces analyses, dont vingt-six sont à lire au sein du présent recueil.

Jean Louis Schefer, écrivain, philosophe et critique d’art, s’est imprégné de ces textes « écrits pour un public à éduquer et non pas à satisfaire » et en a tiré une préface éclairante, où la langue de Strindberg fait écho à la sienne. Par la richesse de sa pensée et de son lexique, il dégage toute la poésie des Écrits sur l’art de Strindberg.

Polichinelle ou Divertissement pour les jeunes gens en quatre scènes

« Ubi fracassorium, ibi fuggitorium – là où il y a une catastrophe, il y a une échappatoire. »

Polichinelle ou Divertissement pour les jeunes gens se déploie sur plusieurs portées. C’est d’abord un livre d’art – le philosophe Giorgio Agamben commente les extraordinaires dessins que Giandomenico Tiepolo composa autour de la figure de Polichinelle. Il regarde au plafond des villas vénitiennes, contemple des fresques à Zianigo et plonge dans les archives du peintre pour dégager entre les gravures et les esquisses de Tiepolo une figure majeure de l’histoire de l’art.

Mais il y a plus.

Les dessins de Tiepolo expriment une dernière manière – le vieux peintre choisit la figure de Polichinelle pour dire adieu au monde des hommes et au monde de l’art. Une dimension autobiographique subtile accompagne ces pages dans lesquelles Agamben se tourne lui aussi vers la question de l’âge et scrute dans Polichinelle un mystère de la vie. Le livre est ainsi ponctué par des dialogues à plusieurs voix où Tiepolo et le philosophe s’entretiennent avec le roi des gnocchis qui répond en dialecte.

Et pourtant, on ne saurait affronter une telle figure avec gravité. Polichinelle, c’est le défi du monde comique au sérieux de la philosophie. Agamben, en des pages inspirées, oppose la tragédie et la comédie au regard d’une philosophie du caractère, de l’action et de la liberté. Comme dans un tableau de Tiepolo, le lecteur est invité à regarder un philosophe regardant un Polichinelle regardant un masque.

Giorgio Agamben (1942) a enseigné la Philosophie et l’Esthétique à Venise. Son œuvre est traduite et commentée dans le monde entier. Un recueil intégral a réuni les 9 volumes de Homo Sacer (Seuil, 2016). Dernières publications en français : Le Feu et le Récit (Bibliothèque Rivages, 2015) ; L’Aventure (Rivages poche, 2016).

Le Dossier Pontormo

Excentrique, intense, précieuse, poignante, l’œuvre de Pontormo (1493-1557) est la source du premier maniérisme toscan. Reprise critique et débordement de la Renaissance classique, elle se trace une voie solitaire, dans une confrontation permanente avec le travail contemporian de Michel-Ange, tranchant toujours davantage par son étrangeté mélancolique sur l’évolution du maniérisme de Cour (Bronzino est son élève).

La pièce maîtresse de ce dossier est le Journal, déchiffré, annoté et traduit par Jean-Claude Lebensztejn à partir du manuscrit autographe. Cette édition bilingue a été publiée pour la première fois en 1979 dans le double numéro 5/6 de la revue Macula, le « dossier Pontormo » contient un texte d’Alessandro Parronchi, Note sur l’agnosticisme de Pontormo et une étude d’Yve-Alain Bois, Pontormo dessinateur.

L’Atelier de Mondrian

On a longtemps pris Mondrian pour un peintre froid, travaillant au double décimètre. Double erreur que les études réunies dans ce livre s’attachent à dissiper. Bien que géométriques, ses toiles ne sont en rien l’application d’un système de proportions mathématiques, tout son œuvre dessiné montre la part de l’intuition, de la sensualité, de l’affect dans la genèse de ses tableaux. L’importance accordée dans cet ouvrage aux toiles inachevées révèleun Mondrian peu connu ; non plus l’auteur d’icônes immaculées, mais l’inventeur d’un nouveau constituant plastique et théorique, celui de l’épaisseur.

Du romantisme au réalisme

Le XIXe siècle est devenu le champ clos où s’affrontent les historiens d’art. Les uns, les modernistes, sont partisans d’une analyse formelle qui prend son départ dans l’œuvre même ; les seconds, les révisionnistes, ont entrepris de bouleverser la généalogie de la peinture, soit pour y réintroduire les courants officiels et mondains (académisme, pompiers), soit pour faire du contexte social et particulièrement de la commande (officielle ou privée) le moteur de la production artistique.

Si opposés soient-ils, ces deux courants se réfèrent d’abondance au livre fondamental publié par Léon Rosenthal en 1914. Du Romantisme au Réalisme traite à la fois des conditions sociales de la production culturelle entre 1830 et 1848 – rôle de Louis-Philippe et de l’idéologie nationale, résistances de l’Institut, expansion des Salons, querelles d’ateliers – et des qualités esthétiques qui ont fait de Delacroix, d’Ingres, de Chassériau les phares de l’École française.

Dans une analyse qui va jusqu’au détail de la couche et de la touche, l’auteur définit les grands courants du siècle : romantique, « abstrait » (Ingres) et « juste-milieu ». C’est Rosenthal qui mit en circulation cette dernière notion pour situer Horace Vernet, Delaroche, et les divers tenants d’un compromis historique entre les tendances majeures du moment.

D’autres chapitres sont consacrés au triomphe du paysage et aux précurseurs de l’impressionnisme, à la renaissance de la peinture monumentale, qui jouit d’un âge d’or avec Delacroix, Chassériau, Flandrin, etc. – enfin à la recherche d’une peinture démocratique, voire édifiante, qui préfigure et accompagne la révolution de 1848.

Dans son introduction, Michael Marrinan, depuis 2004 professeur d’histoire de l’art à l’Université de Stanford, Californie, rend justice au précurseur que fut Rosenthal.

Né en 1870, mort en 1932, agrégé d’histoire, directeur des musées de Lyon, Léon Rosenthal a notamment publié un David, un Géricault, un Daumier et un manuel sur la gravure.

Louis David, son école et son temps

David domine de sa stature colossale un demi-siècle d’art français. Chef de file du néoclassicisme, il s’impose à la fois par une carrière jalonnée de chefs-d’œuvre, par son enseignement (cinq cents élèves, dont Gros, Girodet, Gérard, Ingres) et par son engagement politique (élu député, il siège avec la Montagne, vote la mort du roi, devient le grand imagier de l’Empire, et finit sa vie en exil, banni par les Bourbons).

De ce destin, Delécluze est le témoin fasciné et méticuleux. Entré dans l’atelier de David au moment où celui-ci prépare les Sabines, il se destine à la peinture d’histoire, bifurque vers les Lettres, et devient le critique tout-puissant du Journal des Débats. Ses souvenirs forment un précieux tableau de l’atelier : propos du maître, séances de correction, conversations avec Gros ou Girodet. Nous voyons Napoléon s’impatienter pendant la pose… L’ouvrage s’ouvre par un «reportage» à la Convention quand David, «pâle, en sueur», sauve de justesse sa tête après Thermidor.

Un document vivant et passionné sur le rayonnement d’un artiste et de son école que notre époque redécouvre.