Le Dehors dedans

Ouvrage lauréat du Prix Biguet (philosophie) de l’Académie française, 2025

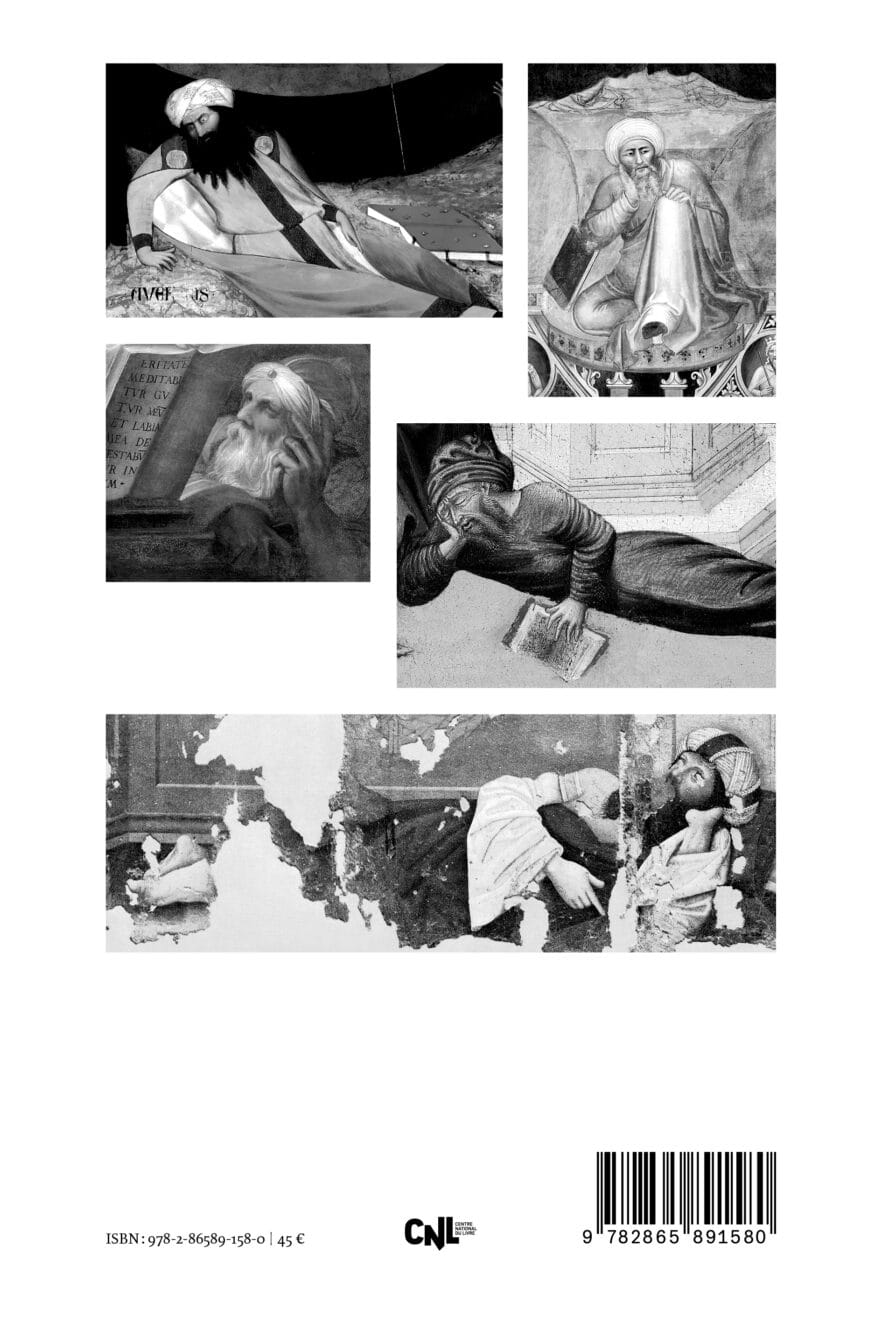

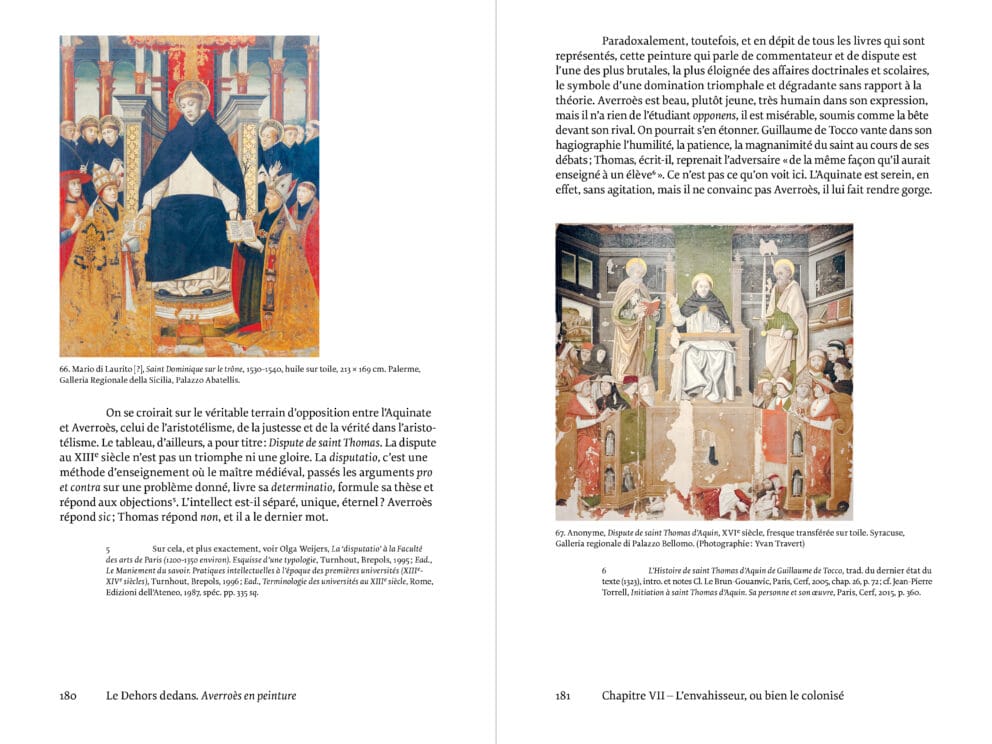

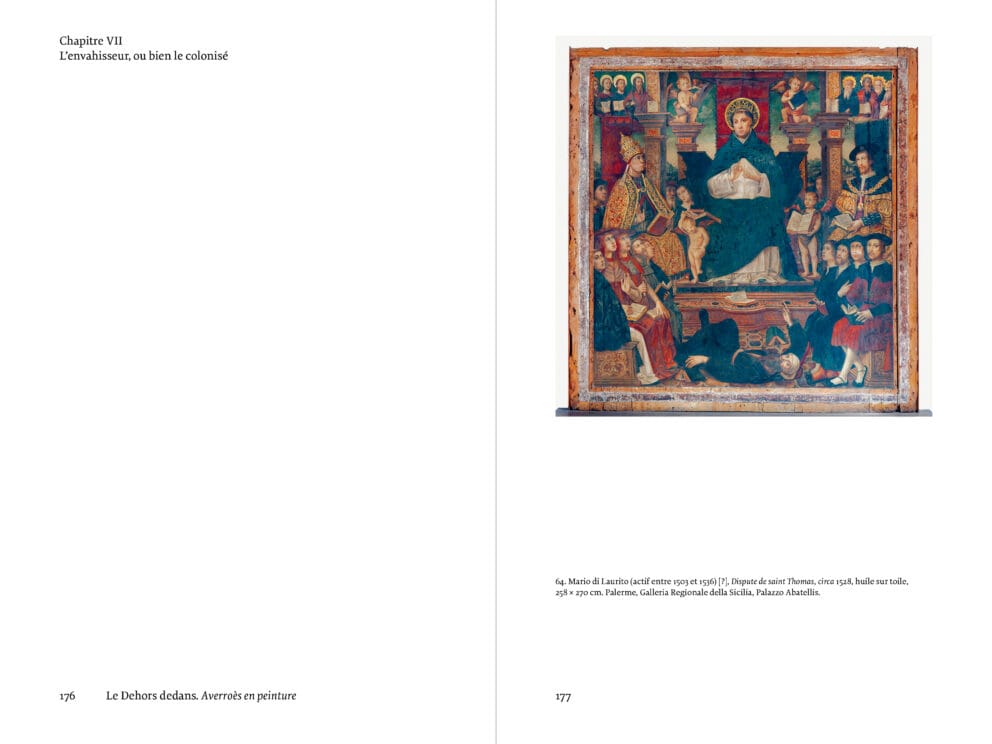

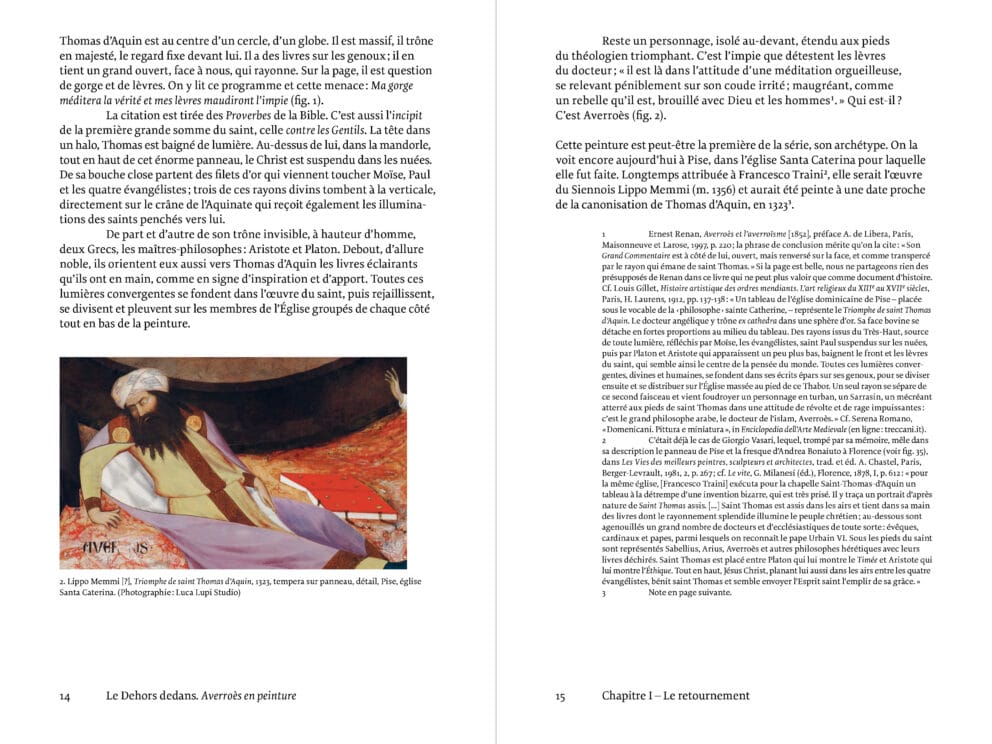

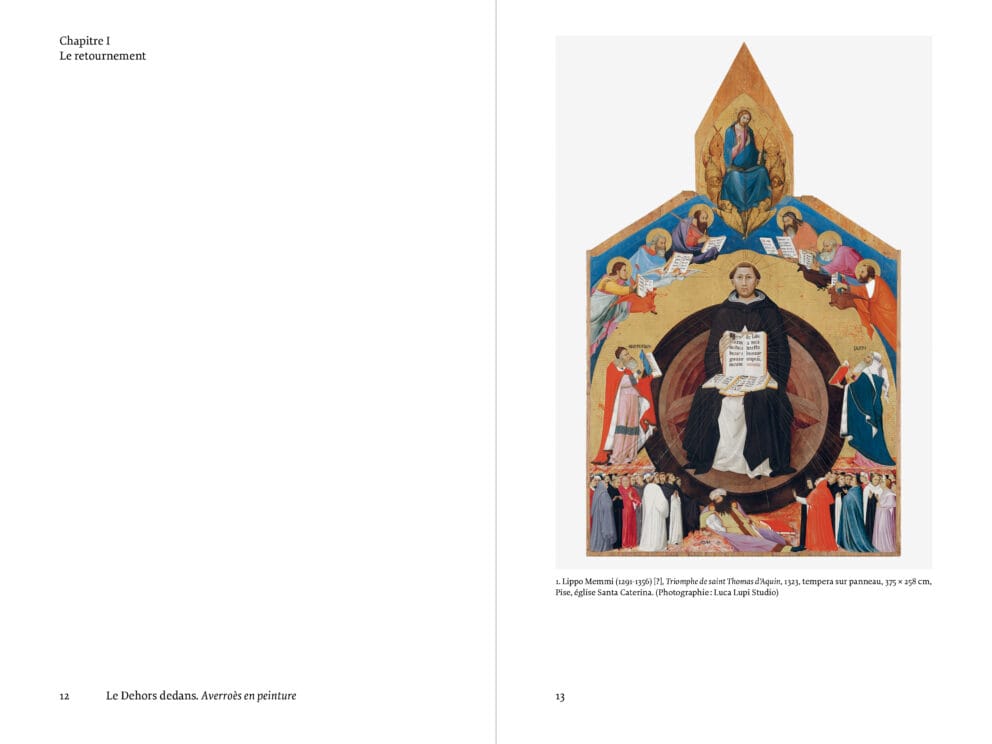

Pendant deux cent cinquante ans, entre le XIVe et le XVIe siècle, on a peint en Italie des Triomphe de Thomas d’Aquin qui représentent le théologien chrétien en chaire, majestueux, dominant le même adversaire assis ou étendu à ses pieds. Enturbanné, barbu, cet homme vaincu est Averroès, le grand commentateur arabe d’Aristote. Que fait-il là ? Quel est le sens de cette figuration, a priori négative, qui se répète à travers les âges ? C’est à quoi ce livre veut répondre, en proposant de « lire » ces peintures d’un autre œil : non pas en spécialiste de l’art, mais en historien de la philosophie, soucieux du dossier théorique ayant opposé les deux personnages et leurs épigones (les annexes contiennent la traduction inédite de textes majeurs de la querelle).

Deux choses ressortent, dans un renversement : que ces œuvres de propagande travestissent la réalité du rapport complexe d’héritage et de relance que la scolastique puis la pensée « européenne » auront entretenu avec la pensée arabe ; qu’elles se trahissent, pourtant, laissant voir ce qu’elles entendaient recouvrir. Dedans, et non pas dehors, Averroès, songeur, est un motif inattendu : le véritable « sujet » de tous ces Triomphe.

Jean-Baptiste Brenet est médiéviste, professeur de philosophie arabe à l’Université Paris 1- Panthéon Sorbonne. Il est spécialiste de l’œuvre d’Averroès (Ibn Rushd) et de son legs au monde latin. Traducteur de l’arabe et du latin, il a publié une vingtaine d’ouvrages, parmi lesquels : Averroès l’inquiétant, Paris, Les Belles Lettres, 2015 ; Je fantasme, Lagrasse, Verdier, 2017 ; Que veut dire penser ? Arabes et Latins, Paris, Payot et Rivages, 2022.

Dans la presse

« Une analyse subtile et riche, qui conduit le spectateur de ces œuvres picturales à affiner progressivement son regard, à se surprendre à regarder autrement les peintures successives. (…) » Le Monde des livres, Meryem Sebti

« Un bel ouvrage qui nous plonge dans un conflit philosophique décisif, à travers des fresques qui nous lèguent “un problème à penser”. » Marianne, Isabelle Vogtensperger

« Jean-Baptiste Brenet signe un livre époustouflant. » Le Nouvel Obs, Marie Lemonnier

« Fascinant. » Télérama, TTTT, Juliette Cerf

« Érudit et passionnant. » Philosophie Magazine, Cédric Enjalbert

« Une histoire trop méconnue dont il faut redonner les clés, d’autant qu’elle concerne la construction de l’idée moderne de liberté humaine. » Études

« Passionnant.» L’Humanité, Maurice Ulrich

« De façon très inattendue, Brenet révèle à quel point « Averroès n’est pas le barbare, l’étranger » (…). Précieuses, les 200 pages de textes annexes nous la font découvrir. » Le Matricule des anges, Jérôme Delclos

« Jean-Baptiste Brenet recentre l’attention sur le philosophe arabo-andalou, dont la position est loin d’être secondaire. » Beaux-arts Magazine, Pierre Morio

France Culture, invité de l’émission « Allons-y voir »

France Culture, « Questions d’Islam »

Dante en conclave

En librairie mi-juin 2025

Édition française corrigée, augmentée et révisée par l’auteur

Des treize Lettres que Dante a laissées, celle qu’il envoya en 1314 aux cardinaux « romains de Rome », réunis en conclave à Carpentras pour élire le successeur de Clément V, revêt une importance particulière. La Lettre est conservée dans un seul manuscrit, fruit du travail de copiste du jeune Boccace. Le texte a fait l’objet de lectures disparates et d’éditions sans cesse renouvelées depuis un siècle et demi (trois au cours de la dernière décennie), et les tentatives de correction, souvent désinvoltes, l’ont défiguré sans le rendre véritablement compréhensible.

Au moment où Dante écrit sa Lettre, les cardinaux doivent choisir un successeur à Clément V, ancien archevêque de Bordeaux qui, poussé au pontificat par le roi de France, a délaissé Rome. Gian Luca Potestà montre de manière très minutieuse que Dante, dans sa Lettre, tente de convaincre les cardinaux des grandes familles romaines, et notamment Napoleone Orsini, d’élire un pape qui revienne à Rome.

Connaisseur désenchanté des conflits de pouvoir et des dynamiques de corruption, Dante incarne, avec La Lettre aux cardinaux, une nouvelle figure de l’intellectuel, du laïc qui revendique un droit de regard sur l’Église en vertu de sa foi, et de sa connaissance des faits et des textes sacrés. Le poète et homme de lettres se présente ici comme un prophète, fier de proclamer seul et d’en bas ce que tout le monde sait, mais que personne n’a le courage de dire.

Avec Dante en conclave. La Lettre aux cardinaux, Gian Luca Potestà nous offre une source importante pour comprendre l’histoire de l’Église romaine depuis l’abdication de Célestin V jusqu’à la première décennie de la papauté en Avignon, proposant en sus une nouvelle édition critique de la Lettre aux cardinaux.

Gian Luca Potestà est professeur ordinaire d’Histoire du christianisme à l’Université Catholique du Sacré-Coeur de Milan depuis 2004, après avoir enseigné à l’Université de Palerme (1998-2001). Il a publié, entre autres, les volumes L’ultimo messia. Profezia e sovranità nel medioevo (il Mulino 2014 ; trad. française Les Belles Lettres, 2018), Segni dei tempi. Figure profetiche e cifre apocalittiche (Vita e Pensiero, 2023) et trois volumes de textes grecs et latins, traduits et commentés, relatifs à L’Anticristo (coll., Fondazione Valla – Mondadori, 2005, 2012, 2019).

Jacques Dalarun est historien du Moyen Âge, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Corresponding Fellow of the Medieval Academy of America. Outre la traduction de l’italien, il pratique aussi la traduction du latin et de l’anglais vers le français.